デニズさんのハンスト

「ハンストはもうやらない」

面会室に入ってきたデニズさんは朗らかな声であいさつすると、はっきりとした声で言った。一見したところ、健康そうだった。

訴訟の支援について説明した私を「ここまで来てくれてありがとう」と労ってくれる言葉に、私も「体調はどうですか?」と聞く。デニズさんは「ボコボコです」と答えた。

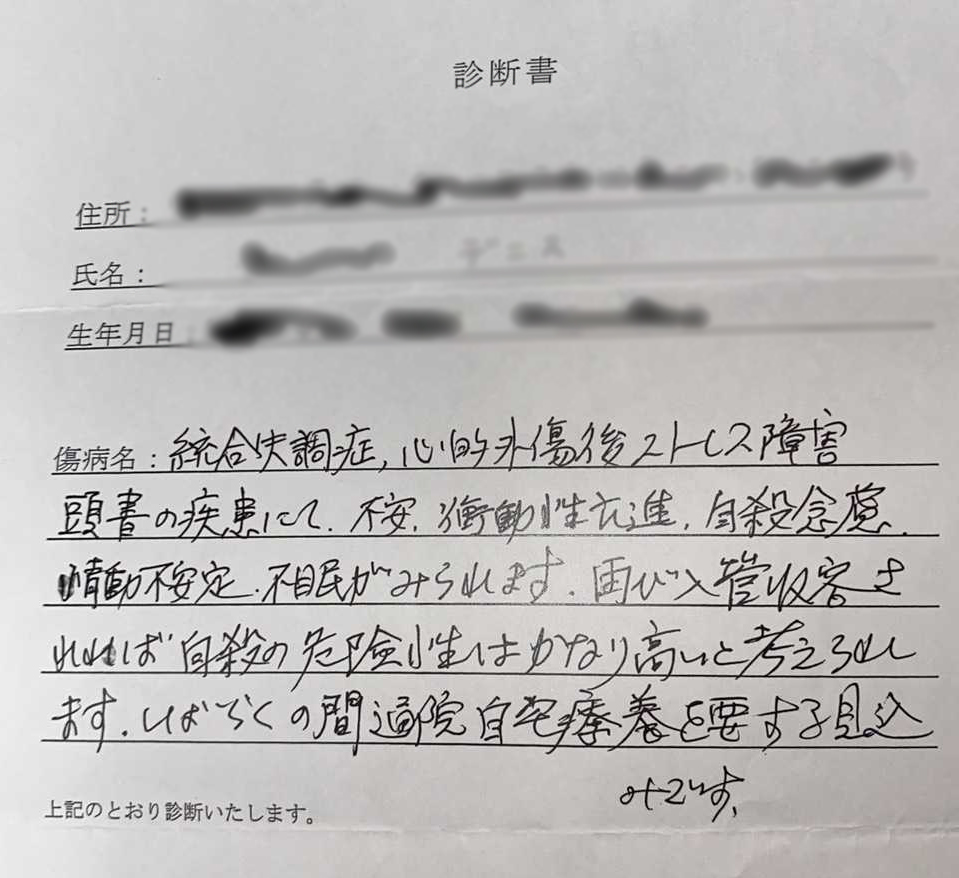

手に取った分厚いファイルにはたくさんの診断書が入っていた。胃腸の疾患、目の疾患、ストレス障害……1ページずつ、手際よく自らのかかえる疾患を説明してくれるデニズさんは、説明に慣れているように見えたが、奥さんの診断書を説明するページで声がゆれた。

「奥さんも、不安障害と診断された。手がふるえて、メールを打つこともできないときもある。私の動画が公開されたとき、奥さんは、知らなかった、知らなかった、と泣いていた」デニズさんは、奥さんが泣くのがつらかった、と言った。

「ハンストをやめたのはね、身体がもう無理だった。食道炎になって、食道裂孔ヘルニアになった。2度ハンストをして外に出たけど、3度目は7日で終わりになった。もうハンストができなくなった。それに、身体が壊れたままで奥さんのもとに戻っても仕方ないかなと思うようになった」

「今はごはんを食べて、中で運動もするようにしてる」

安心していいのか、分からなかった。身体を大事に、というのも安易な気がして口をつぐむ。

クルド人として

「私はトルコのイスタンブールで生まれました。父も母もクルド人」というデニズさんは、2007年に来日した。

「トルコでは、クルド人だということでいろいろな迫害にあった。デモに参加して警察に殴られたり、とつぜん刃物で刺されたりしたこともある。お前はクルド人だから、というのがその人たちの言い分でした。これでは生活できないと思って逃げてきた」

「警察や政府には自分の名前は今でもマークされていると聞きます。向こうで暮らす父や母のことも心配だけど、今でも帰れる状態じゃない」

日本に来てからは東京で暮らしていた。2008年に知り合った妻とは2011年に結婚した。

「私は13年日本に暮らしていて、9年結婚している。でもまだ難民認定も出してもらえないし、配偶者ビザも下りない」とデニズさん。

クルド人の民族問題が政治的にデリケートなこともあって、日本では正面からクルド人に難民認定は出ない。

「結婚しているのに。配偶者ビザもおりないし、ずっと収容されているから奥さんと一緒に暮らすことも許されない。これは、国が私たちの愛を決めるのと同じ。なんで? って思う」

デニズさんはセンターに収容されて以来、2週間の仮放免で出られるときをのぞき、ずっとセンターの中にいる。奥さんと結婚してからセンター外で暮らした年月よりも、収容されている年月の方が長くなった。

それを計算しながら、ふっと今、刑務所の中にいるかのような錯覚をおぼえた。いや、刑務所は終わりが見えている。ここは見えない。

※公園で撮影した写真は、仮放免後のインタビュー時のもの(以下同)

撮影/神宮巨樹(Ooki Jingu)

4年という年月を経て

「私の心も、身体も、奥さんとの生活も、4年でぜんぶ奪われた。目もだめになった。ぜんぶ、ぜんぶパーになった」

デニズさんはいう。身体の不調は、今回訴訟を起こしている暴行によるものだけではない。「ここは電気が強い。弱めてと頼んでも、できない」というデニズさんの右目の網膜に穴が開きかけている様子が、診断書に記されている。

「視界がモザイクみたいになるんです」

診断書のファイルから引き出した何枚かの紙が、机のうえに広がっている。その中には、カラー写真の載ったものがある。血がまだ染み出している手首と、首筋、倒れて額を強打したときの頭の写真も見えた。

「命はなくてもいい。そう思って何度も自殺も試みた。でも、痛みで死ぬのはいやだよ」

デニズさんは左右の手首に横に走った傷を見せる。それから頭を傾けて首筋にふれ、「ここも、切った」という。

「いきなり来る。こうやってしゃべってるときは大丈夫でも。笑って過ごして、部屋に戻ってカギ閉められて、一時間くらいして、死にたいって自殺しそうになったりね。いきなり来る」

希望って? いいこと?

希望はありますか、それは何ですか、と私は聞いた。そう聞こうと思っていたからだった。

「希望って? ここでのこと? いいこと?」とデニズさんは聞き返した。聞き返したのが、日本語の「希望」という言葉の難しさゆえなのか、「希望」という概念の難しさゆえなのか、「希望」などというものはそもそも存在しないのか、よくわからなかった。

「ここでのことに限らず、いいこと、こうなってほしいと思うことです」と私は答えた。

「それは、奥さんとの幸せです」とデニズさんは言った。

「今、考えられることは、奥さんと幸せに過ごしたい、それだけ。そばに行きたい。一緒にいたい。でも私が顔を見て話せるのは、1か月に1回、30分だけ。この板のむこう。バレンタインも、クリスマスも、ニューイヤーも。結婚の記念日も、奥さんの誕生日も、私はそばにいることができない」

「せっかく来てくれて30分会えても、苦しくなる。このあいだは奥さんが風邪をひいていて、それでも都心からここまで来てくれた。私は奥さんに身体大丈夫? って聞くんだけど、奥さんはビデオを見た後だから、ふるえて、泣いてる。それを見て心が苦しいです」

私は希望なんていう言葉を使うべきではなかった。そう思った。

「でもね、幸せに暮らしたい、そう思うけれど、出ていってからどうなるかもう分からなくなってしまってる」デニズさんは、フーとため息をついた。

「36歳でここに入れられた。今はもう40歳です。もう4年もここにいる。昔はどうやって生きていたかな、と思うこともある」

「収容施設は刑務所よりひどい環境」という児玉弁護士の言葉。難民申請者は母国から逃れてきたということで、罪を犯しているのだろうか。難民申請者は、逃げ場を失ったもっと大きな犯罪の被害者ではないのだろうか。

「ここは無期限の刑務所ではないはずだが」と、頭の中がふたたび混乱する。「それに、刑務所であってもどこであっても、中にいる人たちの人権は守られなければならないのに」

「またね」、帰り際のことば

帰り際、「またここに来ますか?」とデニズさんは聞いた。

「話の続きを聞きたいですけど、私は今週日本を離れるので、次に会うときはもうデニズさん仮放免中かもしれない。そうしたらここには来ないで済みますね」と私は少し明るく答えた。

「うーん、それはどうかな。だって仮放免が先週却下されたばかり。次に仮放免になるとしてもまだ何カ月もかかるから」

元気づけるつもりで、時間の流れの遅さを思い出させてしまったかもしれない。

「またね」と言ってデニズさんはアクリル板に手のひらをくっつけた。「じゃあ、また」、アクリル板越しに私も手のひらをくっつけた。

ぺたりと湿っぽい音がした。これがここの握手なのだ。次に会えることになるのが夏になるなど、そのときは分からなかった。

外に出ると冬の風がまたびゅんと沿道の土を巻き上げた。空はしんと静まり返り、バス停では大きなカバンをかかえた外国人らしい女性が待っていた。牛久駅行きの最終バスは15時だった。

(2021年09月24日) CALL4より転載