精神医療はどうあるべきか

今、日本全国で、精神障害を持つ人は392万人いる(2016年、厚生労働省)。人口の30人に1人という割合は、数字上は非常に身近なはずだ。それでもまだ「身近」と言えないのは、それは患者たちが(治った人でさえも)今でも病院の中に「隠されている」からだ。

精神病棟の病床は今も33万床を数える。

「病院がベッド数を減らさない限り、精神病患者は病院にいることになる。そうすると地域の理解も進まない」と東谷さん。

「ひとりひとりが地域社会の中で役割を持って、一緒に暮らしていく社会にならないといけない。精神病院を減らして、地域に新たなコミュニティを作るべきなのです」

日本では地域の仕組みがなく、家族への公的支援もないために、「受け皿は病院しかない」

「欧米各国では地域ケアシステムが出来上がっています。ケアチームによる自宅への出張サービスが受けられるカナダのバンクーバーの例もある」

50年も放置されて

日本の精神病院の処遇は、1960年代からすでに問題になり、たびたび国際的な批判を受けていた。

1968年、世界保健機構(WHO)は日本に対し、病院の改善や地域ケアの仕組みの整備を要請する勧告を出した。

1985年、国連は、「日本の精神医療は、法的保護も、治療システムも、精神障害者の人権及び治療の点において、極めて不十分」とする勧告を出した。

1991年には日本は国連の国際連合の「精神疾患を有する者の保護及びメンタルヘルスケアの改善のための諸原則」を採択し、2014年には国連障害者権利条約を批准した。

しかしそれでも、医療政策は勧告にも条約にも従わず、精神病院に対する是正措置はとられなかった。病床数も平均在院日数も、ほぼ減らなかった。「医療保護入院」の実体的な要件もほぼ変わらず、長期入院の問題は放置された。

「精神医療業界の利権もからんで、ずっと放置された。民間病院としては、長く入院してもらって、稼げた方がいいという考えになりやすいですから」東谷さんが説明する。

「結局、この『50年の放置』によって、伊藤さんのような人たち——施設症に陥った長期入院者——が生み出されてしまったのです」

「訴訟するほかない」

「政府は50年にわたって、勧告を無視し続けた。政府の審議にもたびたびかけたけれど、変化の兆しはなかった」

「変化を起こすならば、訴訟のほかにもう方法は残されていなかった」

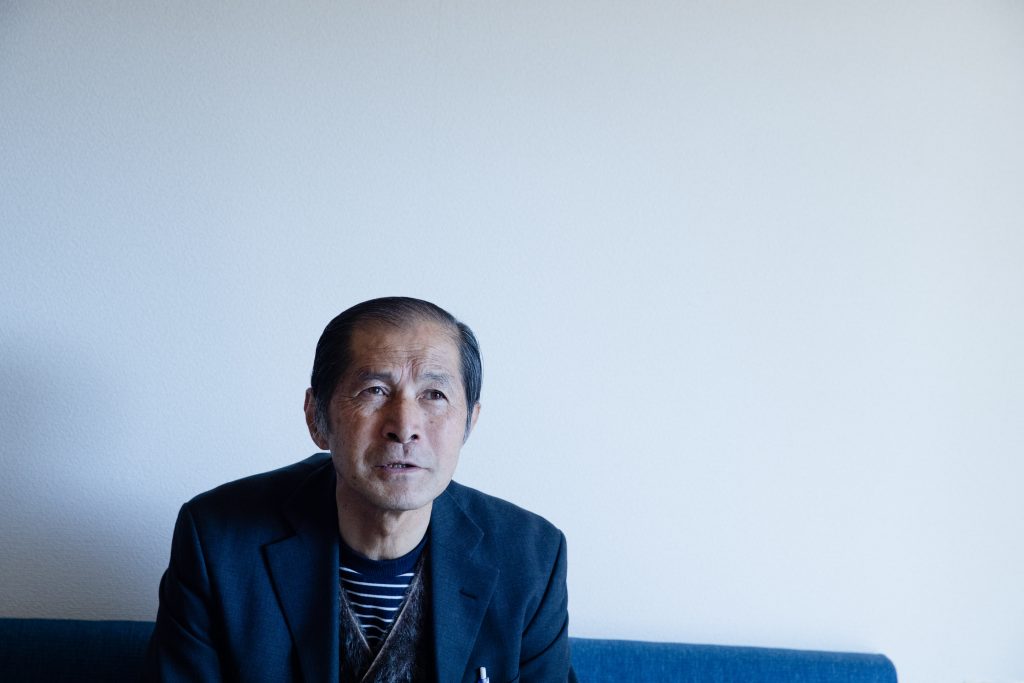

アメリカでも1970年代に、精神病院に対して「治療のない拘禁は違法である」という判決が下された訴訟があった。最後の手段に望みをつなぎ、東谷さんたちが「精神医療国家賠償請求訴訟研究会」を立ち上げたころ、約40年にわたる入院生活を終えたのが、伊藤さんだった。

皮肉なきっかけ

「2011年3月11日、部屋がぐらぐらっと揺れて、天井の配管が落ちてきた」

東日本大震災で、伊藤さんが入院していた福島県の病院が被災した。

「着の身着のままで逃げた。ポケットにあったテレホンカードで、昔の入院仲間だった作家の織田淳太郎さんに電話した。それがきっかけで、開放医療を専門にする石川信義先生にも会って、グループホームでの生活を勧められた」

「最初は社会でやってく自信がなかった。免許もないし、定職もないし、『俺なんか何もできない』と思ってたから。でも、試しに生活してみたら、それがよくて、入居することになった」

グループホームで2年を過ごした後、伊藤さんは一人暮らしを始めた。

「それからは、自分でなんでもやりたい、一人で生活できるようになりたいと思うようになった。いい部屋が見つかったから、引っ越しもした。今は確定申告もしたり」

伊藤さんがピアサポートの活動を始めたのもそれからだった。

そして、決断へ

当事者による自助的なサポートを意味する「ピア(仲間)サポート」の仕事の一環で、伊藤さんは病院訪問や講演を行うようになった。この活動を通じて、伊藤さんは多くの精神病患者に会うことになる。

「病院で、俺と同世代の女性患者さんに会った。彼女は『私も退院したいけど、できるかな』と、不安そうに話しかけてきた。『大丈夫だよ、できるよ』って励ましたら彼女は、分かったような顔をして、頷いた」

「それを見て、施設症に陥って苦しんでる人がいっぱいいるって分かったんだ。本心では社会復帰したいのにできると思えなくなっちゃった人たち。『どうせ自分は何もできない』と思っていた、あのころの俺みたいな人たちが」

「自分が39年間も出られなかったわけが、分かってきた。施設症で、退院する気力も奪われていたんだって」

心境の変化の中で、伊藤さんは訴訟の原告になることを決める。

「訴訟をするのは、最初は迷った。自信なかった。勝てっこないとか、大変な思いをするとか言われたし。だから初めは電話して、断ったの」

「でも、施設症になった患者さんに会うたびに、この裁判はこういう人たちを少しでも減らすための裁判だと思うようになっていった。俺でもできるなら、少しでも後押しをできたらと思った」

「それに、考えてみたら、今までは人に言われて行動してばかりだった。だから、今度は、人に言われるんじゃなくて、自分の意思でやる・やらないを決めたいと思った。そうじゃないと人間らしくないって思ったんだよ」

人間らしく生きる未来へ

「退院してから、絵の個展を開いた。あれは、嬉しかったね。夢がかなったと思った」相撲取りになる夢は長期入院によって阻まれたが、伊藤さんは絵を描く夢だけは守った。

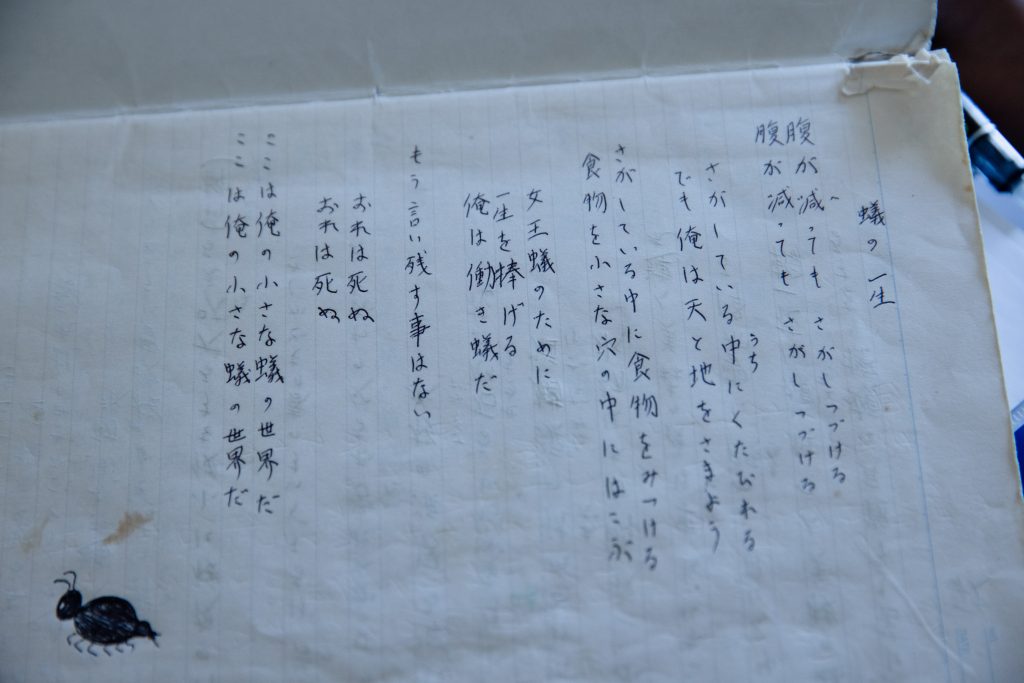

出展した絵と並んで、伊藤さんが5歳のころに亡くなったお母さんの位牌があった。隣にある古いノートをめくると、「蟻の一生」という詩がある。

「これは、病院の中で、昭和の終わりごろに書いた詩」と伊藤さんは紹介する。

「ここは俺の小さな蟻の世界だ ここは俺の小さな蟻の世界だ」

この「蟻」が当時の伊藤さん自身をさしていたのか、長期入院のあいだに亡くなった伊藤さんのお父さんをさしていたのかは分からない。

「外の世界は、空気が美味い」伊藤さんは玄関を出て深呼吸する。

「自由に散歩に出かけられる。食べたいものも食べられる。運動もできる。カラオケもできるし、卓球も囲碁もやりたいときにできる。自分でできる」

「ここに暮らし始めて、友達もたくさんできた。社会はこんなにいいところなんだって、病院の中にいるみんなにも分かってもらいたい」

「自由」とはきっと「自分で決めることができる世界」のことだ。

伊藤さんは、自分で選び、自分で決断して自分の人生をつかみ取るまでに、これほどの時間がかかった。

これからは伊藤さんは、構造的な問題によって「自分で決めた人生」を送ることができない仲間たちに対して、「大丈夫だよ」と後押しするための活動をしていく。

「鳥は空に、魚は水に、人は社会に」

392万人すべての精神病患者が、地域社会の中で、人間らしく生きられるように。

(2022年04月01日) CALL4より転載