「68歳でやめるまで、タクシーの運転手をしてたのね、私」

昭和15年生まれの赤羽武義(あかばね・たけよし)さんは、今年79歳になる。

「その間ずっと、女房にはすべてを任せていた。仕事やめた後もそう。書くもの、読むもの、計算、ぜんぶ。だからひとりになったら何もできない。銀行の通帳も印鑑も、どこにあるかわからない。だめだねー、やっぱ自分でもいくらかやるようにしないといけないんだね」

「今でも、何かというと声をかけてしまう。何かにつまづくと、そこに座って女房に聞くの。顔を見て、『母さんよ、この問題どうすればいいかな』ってね。そうすると、なんとなく返ってくるの、心の中に。今でもね、女房に支えてもらってるんだね」

「あれは、75歳のときだった。大水が来たのは」

鬼怒川沿いを走る

冬の終わり、風の強い日だった。

私たち取材陣は栃木との県境に近い茨城県の常総市へ車を走らせていた。鬼怒川が、常総市を南北に割るように流れている。そのまま南下して利根川の本流に突き当たる。ここで語られるのは、2015年9月の「大水」で人生が変わってしまった人たちの話だ。

だだっぴろい関東平野の真ん中で、このあたりは西を鬼怒川、東を小貝川に囲まれた広い中州のようになっていて(実際に縄文時代には、利根川という「海」に浮かぶ中州だったと資料にある)、江戸時代に水運で栄えた地区は「水海道」(みつかいどう)と呼ばれた。名前通り、少し東西に歩けば川にあたる町だ。

川沿いにはピカピカの堤防があり、強風で砂塵が舞っているのが見えた。そのあまりのピカピカさに、少し目が眩んだ。

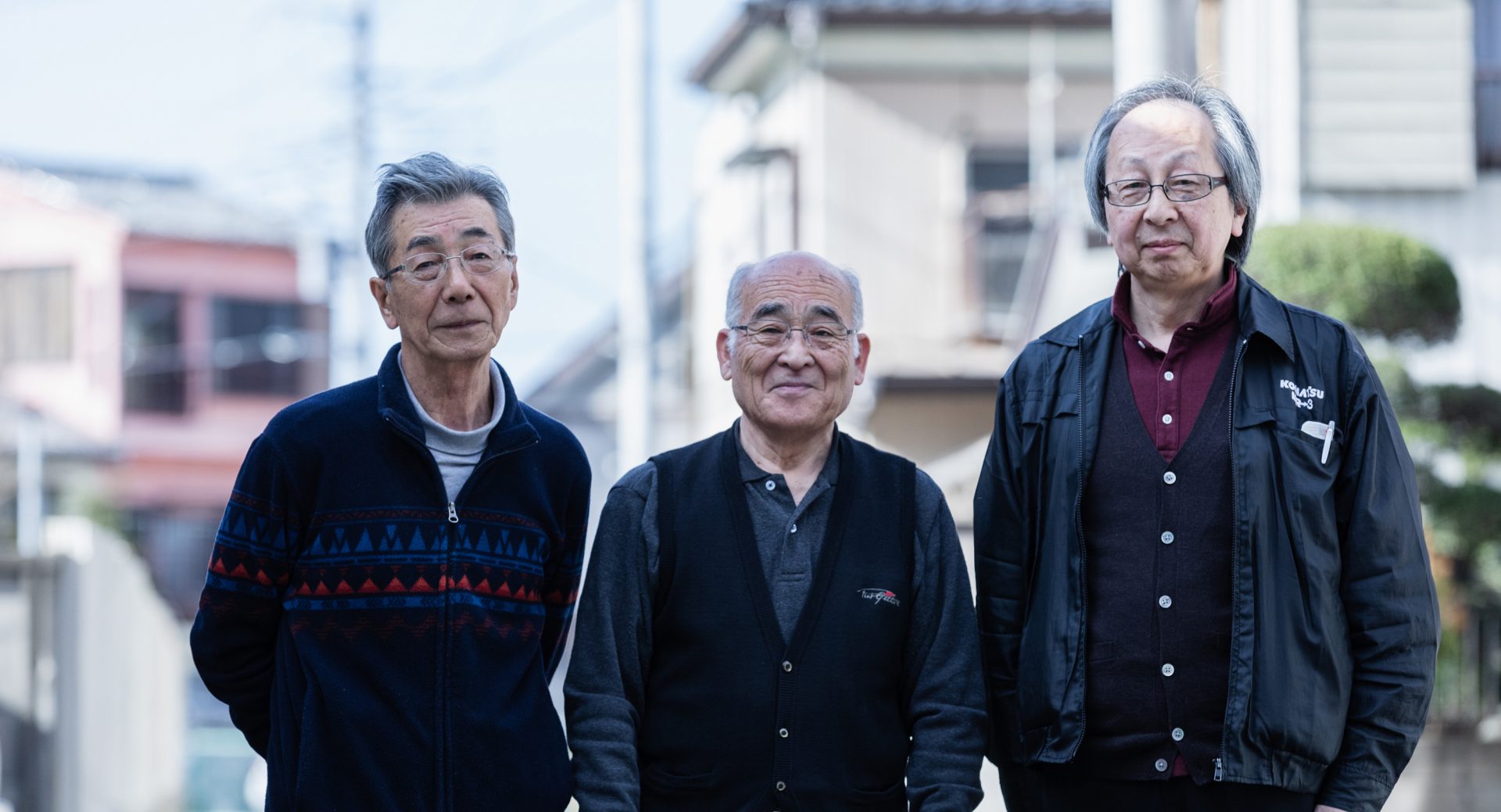

赤羽さんのお宅は水海道にあった。私たちを案内してくれたのは同じく常総市に住む片倉一美(かたくら・かずみ)さんと染谷修司(そめや・しゅうじ)さん。3年半前、赤羽さんと片倉さんは水海道で「大水」の被害を受けた。

彼らは「鬼怒川大水害」で受けた被害について訴訟を起こしている。今日はその訴訟の話を聞きに来た。染谷さんはそんな彼らをサポートする「被害者の会」の事務局長だ。

「いらっしゃい」、玄関でニコニコと迎えてくれた赤羽さんとあいさつを交わし、居間のお座敷に座る。線香のにおいがただよう中で、赤羽さんも畳に腰を下ろし、話し始める。

家族との日々

「私たちが結婚したのは、私が24歳、女房の芳子が23歳のとき。だから女房には50年以上も世話になった」という赤羽さんに、「長いよねぇ」と片倉さんがしみじみ相槌を打った。

「あなたたちはいいよ、奥さんいるんだから、大事にしないと」、赤羽さんがいうと、今度は染谷さんが「はい。赤羽さんの話を聞くと、つくづくそう思います」と神妙な顔で答える。三人の掛け合いがあたたかい。

「女房は世話好きな人でね。地域のボランティアをしたり、孤食の人の食事会の手伝いをしたり。働き者だったね。戦後お父さんを亡くして、苦労したって話はしてた。若いころ病気をして、左目も不自由だった。でも、弱気なことは言わない人だった」

「私もそんな女房に、まるっきり、おんぶにだっこ。ずっと支えてもらってた」

「運転手の仕事は私の性に合っててね、自由にやってた。若いころ、勤め先をけんかしてやめたことがあった。そのとき、おれ、やめてきたよーって女房に言ったら、『おつかれさん。すこしゆっくりすれば』って、それだけ。明日から仕事どうするのとか決して言わないの。うちの女房はそんな人だった。そういわれると、こりゃだめだ、遊んでられない、ってすぐ仕事探しちゃったりしてね」

「仕事やめた後も、一般の家庭と変わらない、普通の生活を送ってました。お昼は女房が近くのスーパーでおかずを買ってきて、コロッケとかメンチカツとか半分ずつにして、これは私、これはおれって、分け合って食べる。そんな生活が、9月9日まで続いてた。大水が来る、前日まで」

(2021年05月14日) CALL4より転載