静かな法廷──公判

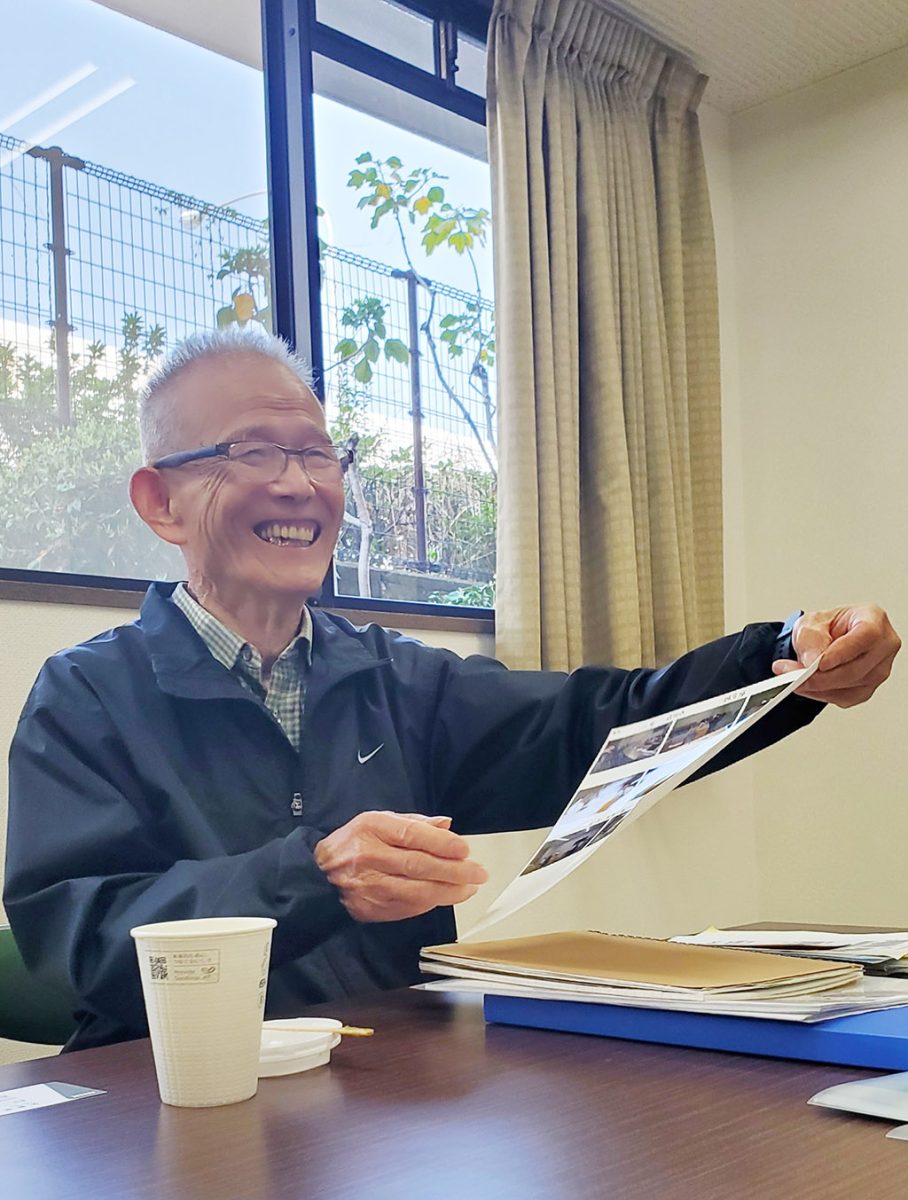

2日目の朝、濱さんたち裁判員は大阪地裁の裏口から入り、証拠調べから始まる公判に臨んだ。

アクリルケースに入った包丁や事件現場の写真。傷口の写真も見ました。裁判長から見たくなければ、モニターのスイッチを切って、と言われましたけど見ましたね。まぁね、仕事でちょくちょく(独居死や孤独死を)見てたから。自分の歯を抜かれるほうがよっぽど気持ち悪いわ(笑)。

豊富な人生経験と言えばそれまでだが、独居死や孤独死に関しては表現するのが憚られるような状況をいくつか聴いた。それでも最後はちゃんと笑いをとりにくる。

そして、被害者2名のうち、重傷(入通院加療約2カ月間)だった1名を含む様々な証人が証言台に立った。

被告人がよく利用していた食堂のオバチャンがね、「そんなことする人とちゃう」と涙ながらにね。もう泣きっぱなしでしたね。「よっぽどの恨みやらあったんちゃうか? 事業所を占拠されたと、しょっちゅう来て(酒で)うっぷん晴らしてましたよ」と。

被害者さんは、あんまりモノ言わへんかった。「やられた。自分は刺された」ということくらいで、自分の正当性みたいなんは言わんかったですね。(弁護人の反対尋問にも)あんまり反論してなかったですね。被告人もね、あんまりしゃべらへんかったですね。ほとんど弁護士さんがしゃべってはった印象ですね。

話がややこしくなるな、と思ったときにね、裁判長が即休廷にして評議室に戻って、今までのことでちょっとわからなくなった部分を説明してくれました。突拍子もない話や、ちょっとでも不審なことがあれば評議室に戻って相談するという感じで、また法廷へずるずると戻るというのがしょっちゅうでした。

被害者は、個人ではなく組織の中で動いていたため過度な被害感情が芽生えないのだろうか。一方の、被告人もまた口数が少ないとなると思ったより穏やかな法廷だ。「傍聴席も静かでしたね」と濱さんは言う。

それよりも、頻繁に法廷と評議室を行き来するとタイムロスが大きいと思えたが、「法廷のほぼ隣が評議室」という位置関係だったらしい。おそらく、ストレッチャーを使用して公判に臨んだ重度身体障がい者の裁判員のために用意された法廷と評議室なのだろう。しかし、その方は残念ながら中途解任となった。

2日目の午後に、体調を崩しはって。すぐに評議室に戻って、(裁判所の)医務室から先生が来はって。診たんですけど、「もうダメです」ということでリタイア。付き添いの人と車で来てはったんですけど、「ここで終わり。じゃあサヨナラね」ってみんなで外まで見送ったんですよ。その方も涙流しながら「ありがとう」って。そこからは、補充の方(男性)が代わりに入って。傍聴人の人たちもビックリしたんちゃいます?

前作『裁判員のあたまの中』にも車椅子の裁判員経験者(「バリアフリーの裁判所 山﨑剛さん」143頁~)が収録されているが、身体の障がいは裁判員をやれない事由にはならない。それでも、身体の不調だけはやむを得ない。本人もさぞかし悔しかっただろう。そして、通常と違う動線で法廷と評議室を結んだため、濱さんたちは手錠に腰縄で拘束された被告人とすれ違ったのかもしれない。

やがて公判は、懲役8年という検察官による論告求刑と、懲役3~4年が相当という弁護人の求刑意見が出て、5日目に結審した。実は評議に入る前の公判中、濱さんは裁判員の中の1人と飲みに行っていたそうだ。

たまたま帰る方向が一緒で、帰りしなに居酒屋の前で、「ちょっと入りましょか」って感じで1回だけ。「お勘定は任せて」言われたんで、「ありがとうございます。ご馳走になります」って(笑)。「商売どうでっか?」みたいな世間話で、裁判の話はしませんでしたね。もう(裁判員は)ホンマに通りすがりの出来事に対応しているようなもんですから、真剣にあれはこうとかこれはそうみたいな話し合いをするようなもんではないと、「それはそれ、これはこれ」ですわ。たぶん相手さんもそう思ってはったんちゃうかな? それに、名前も知りませんから番号で呼び合って飲んでました(笑)。

その後は、疎遠になってしまって、どないされているのかわからへんですね。でももう、「それはそれ、これはこれ」ということで。ドライにね(笑)。

職場から無給宣言をされていた濱さんにとって、有り難い酒だったのかもしれない。お互いを番号で呼び合う客を周囲はどう見ていたのだろうか。他方で、酒を酌み交わし親しくなったとしても、評議に影響することはなかったと言う。「あくまでも自分。それはそれ、これはこれです」とのことだ。

居心地よろしい──評議~判決

評議は2日間。殺意の有無に争いがあったが、裁判長から無罪推定などの説示は記憶にないそうだ。その上で濱さんは、「あくまでも自分」という意見を放った。

「まず、検察官と弁護人で(刑の)期間が離れていますけど、皆さんどういうふうに思いますか?」って、裁判長が一人ずつ(口頭で)聞いて回って。僕の番になったときに、「執行猶予です」って言ったんですよ。みんな「えっ!?」って。いろいろと(法廷での)話を聞いていると、結局、多勢に無勢で。どっちが被害者やいうたら、被告人が被害者ちゃうんか?

「なんで執行猶予なんや?」て言われたから、(執行猶予)何年とかは考えてなかったけど、言うたら僕は刑の執行を猶予してくれと。自分はこういうふうな考えですって言うたわけですわ。裁判長から、「どうぞあなた方で話し合ってください」って言われて。その時がね、裁判員同士で一番話し合ったと思いますね。

見よう思ったら、(量刑検索システムは)見れましたけどね。僕はそれをまったく気にしてなかった。まったく意味ないと思いましたね。なんでかいうたら、今回の事例は今回であってね、過去の件は過去の事で、裁判というのはホンマにそのときの状況があっての判断なんでね。過去の事例はまったく問われない、「それはそれ、これはこれ」という考えでした。

これまで、文字通り好々爺の表情だった濱さんが鋭い眼差しになった。興味深いことに評議室では、量刑検索システムを自由に使って過去の判例を調べることができたらしい。

結局、酩酊による影響は認められない一方で、被害者の被害感情を過度に汲むこともなく、懲役5年という結論に至った。息をのむ展開だったが、いつもの柔和な表情に戻った濱さんが、また面白いことを言い出した。

判決日の午前中は自由時間。(評議室で)テレビ見たり、資料を読んだり、とにかく部屋の中にありとあらゆる物を準備してくれてはるんですよ。コーヒー、紅茶にお菓子から新聞もあって、ホンマ居心地よろしいですわ。毎日通って(日当)1万円ずつもろてたら、(マンションの管理人より)こっちのほうがよっぽどええですわ(笑)。

「法廷の写真撮っていいですか?」って、事前に(裁判長に)聞いたんやと思いますが、僕がカメラ持っていって判決の後に記念撮影。裁判官の法服着ている方もいてはりましたね。僕はもういいですわって(法服着ては)撮らんかった。打ち上げ? いやいやそれはもう終わったことなんで、「それはそれ、これはこれ」ということで。

人の人生を左右するような重苦しい雰囲気とは裏腹に、快適な評議室を満喫される濱さんの姿が思い浮かぶ。そして、午後一番の判決公判で、被告人に懲役5年という判決を言い渡した。

被告人はうなだれた状態でしたね。自分でも認めてはったんちゃうかな? えらいことしたいうね……。傍聴席がざわつくとかそういうのはなかったですよ。検察官も弁護人も何の動揺もなく冷静にしてました。補充裁判員は法壇側にずっといてはりました。なんやかんやで14時頃に終わりました。

妻から「お疲れさん」って言われて、「あーしんどかったわ」と。僕らみたいな期間が普通なのか、もっと長いのが普通なのかわからんですけど、これ以上もしくは、あと10日もってなったらホンマしんどいかもしれんし、逆に3日やら4日と言われたら、なんや足りないなっていう感じもしますね。

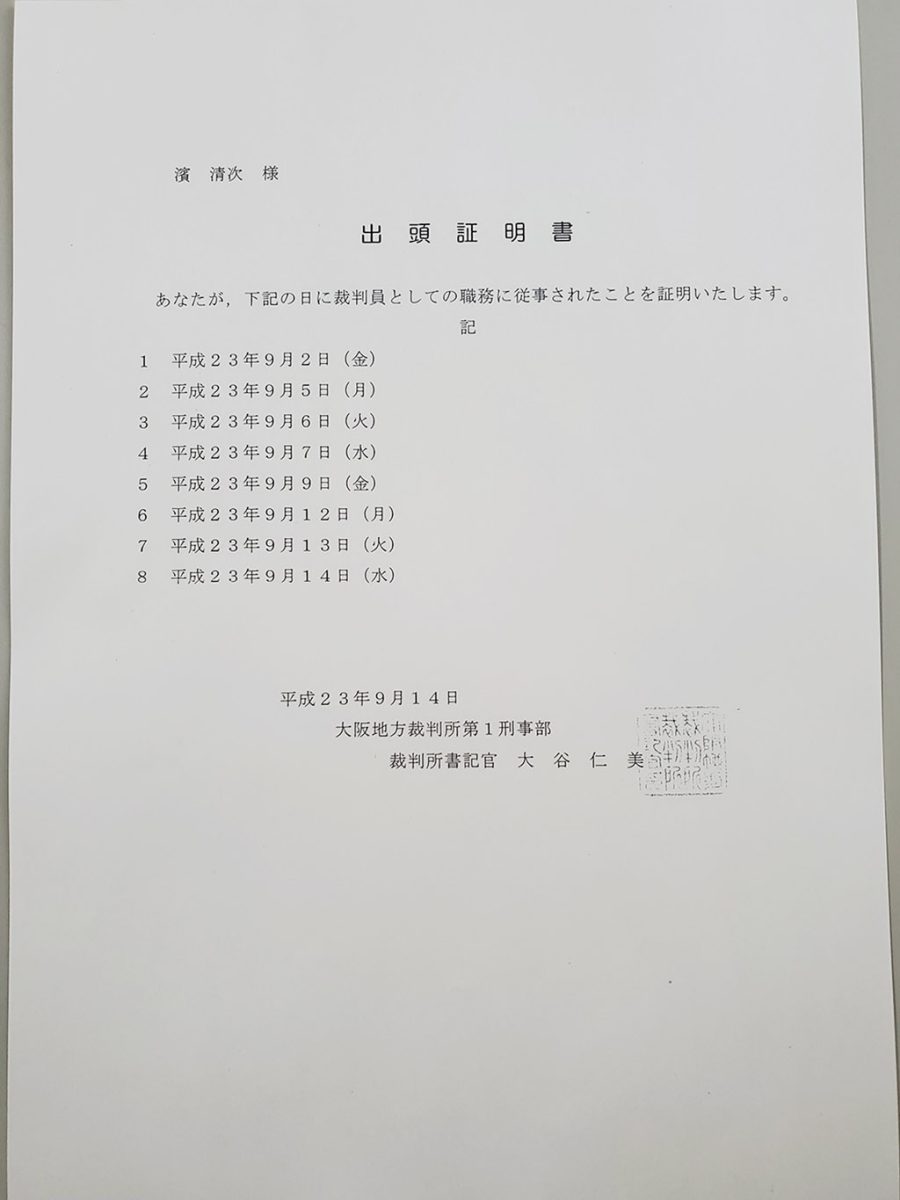

最後まで静かだった法廷をあとにして、濱さんは8日間の裁判員を務め上げた。裁判所から受け取った裁判員として従事した証は、珍しい「出頭証明書」(以下参照)だった。

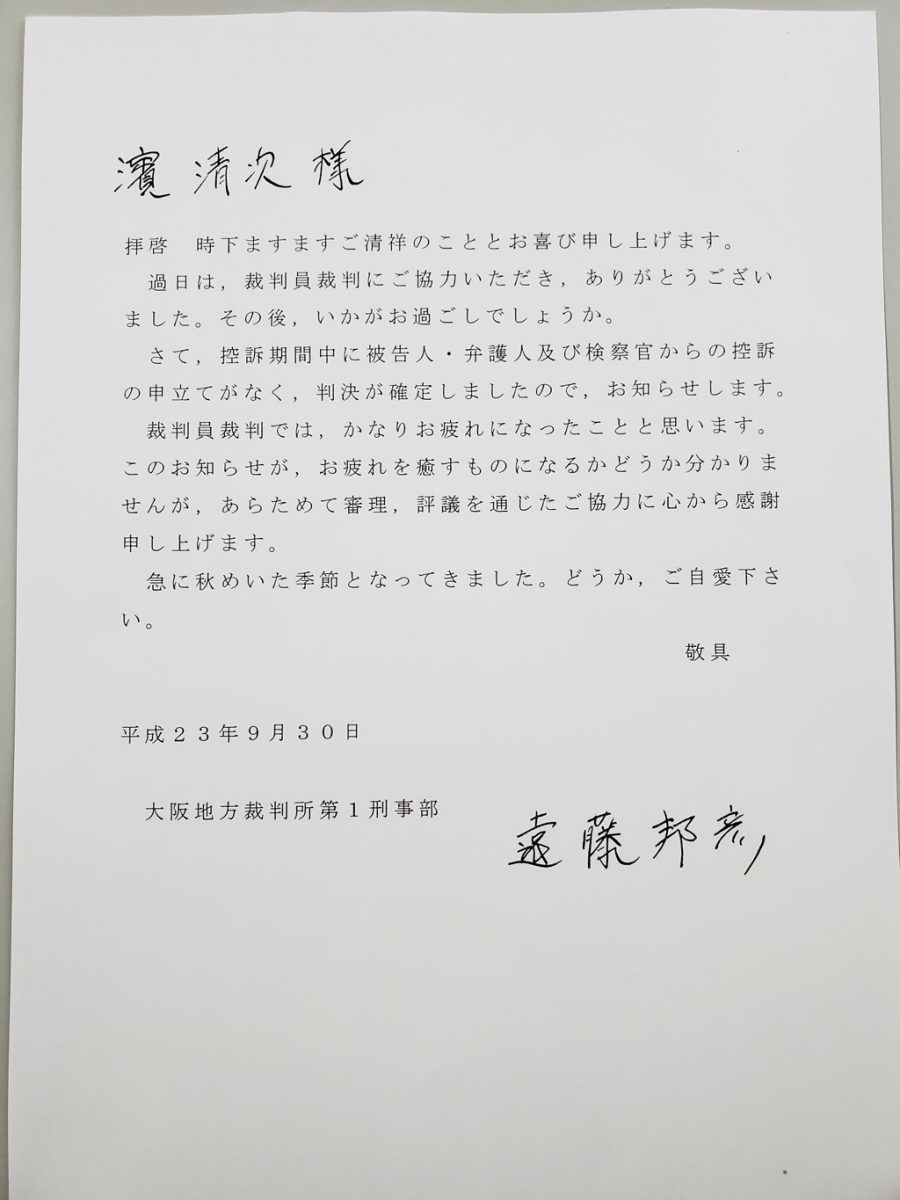

そして、被告人、検察官双方から控訴の申立てはなく、判決が確定した旨と労いの言葉が添えられた裁判長からの手紙(以下参照)が控訴期間経過後に届いた。

「濱さん節」──裁判後

NTT退職者の会報誌があって、「こんな裁判員裁判したよ」というのを投稿したんですけど、読んだとかそういうのもなくて、みんな無関心。地域の集まりで話をしても、「へー、はー、ほー」で、「そんなんあったの?」ていう程度の反応でした……。

せっかくやったんですから、裁判員制度をいい方向にもっていくということを考えるような、何らかのお役に立てば、そんなふうな気があったんちゃいますかね?

裁判員経験者となった濱さんに、守秘義務とは別次元の「無関心」という壁が立ちはだかった。他方で、裁判所主催の意見交換会に参加した際に、他の事件の裁判員経験者たちの話を聞いて驚きと興味が湧いたそうだ。その後、LJCC立ち上げの報道を目にした時にはすぐに連絡をいただいた。大阪での交流会はもちろん、刑務所や少年院の見学にも積極的に参加されてきた。

他の裁判所はどないして(裁判員裁判を)やってはるんやろ、というのはありましたね。(刑事施設見学では)こんなことしてるんやというのを知りたかった。今までボランティアで自治活動なんかをしてきて、難しい子どもさんに接することもあって、なんか役立つんじゃないかって。浪速少年院は刺激になったし勉強になりました。

裁判のその先を知るための刑事施設見学は、大変だが実り多き企画だ。すでに出所しているはずの元被告人に対しては、どんなことを思うのだろう。

この人は(再犯は)ないと思います。証人の涙ながらの証言ていうのは、やっぱり肝に命じてはるんちゃうかな。被告人にとっては他人ですわ。その人が自分にとってこんだけの証言をしてくれるという有り難さいうのは感じてはるんちゃうかな? ひょっとしたら、どっかでベロ出してるかもしれんけどね(笑)。

ベロを出さずに事業の再興に奮闘していることを願う。そして舌が温まってきたのか、またしても「濱さん節」が飛び出した。

今の裁判員制度っていうのは、流れを見ていかんとわからないと思うんですよね。本当に発展していくものなのか。良いものなのか、悪いものなのか、反省点もあるんやろし。でもその反省点はなんか言うたら、ようわからん(笑)。例えば、「AI裁判」なんてできひんのかな? 今の世の中、これだけ技術力が向上してますし、ありとあらゆるデータを投入して、裁判長以外の(陪席)裁判官をAIさんにしたらおもろいんちゃいますか? 万博じゃないですけど、機械が判断するええ機会やないかと思います(笑)。

まぁでも、ホンマは裁判っていうのは、その都度の判断で成り立っているもんやと思いますね。例えば、殺人は過去のデータからこんなもんやいうのは間違いであって、そのための裁判員裁判やったと思います。

言わんとするところはわかる。だが、「AI裁判」は決して入ってはいけない禁断の領域だと思う。最後に、もう一度裁判員をやる機会が巡ってきたらどうだろう。「濱さん節」なしでお願いしたい。

もしもね、次の機会があれば、もっといろんな意見をぎょうさん聞いて、もっと考えて発言したいな。事前の知識というか、裁判員裁判というものの本当の基礎知識いうのが全然ない状態で(今回は)入ってしまったので。しかし、2回目となったら流れというものがわかってますから、多少なりとも自分の考え、意見を言えるんではないかと思いますね。まぁでも、歳がついていくかというのが問題なんですけど(笑)。

お連れ合いのために、毎日3食の手料理を作る職人肌の濱さんなら、いくつになってもイケるはずだ。そのお連れ合いの病気とコロナ禍で中断した「東海道五十三次ウォーキング旅」も、いつか再開してゴールの日本橋で再会する約束を果たしてもらいたい。

(2025年4月14日インタビュー)

【関連記事:連載「裁判員のはらの中──もうひとつの裁判員物語」】

・第5回 背広にネクタイが定石(田中洋さん)

・第6回 やりたくない裁判員(小野麻由美さん)

・第7回 誕生日ばってん裁判員(末﨑賢二さん)

(2025年08月15日公開)