金の卵たる中華料理人!

LJCC(Lay Judge Community Club)では、裁判員の経験を社会に「還元」するという講話活動もしている。その場は教育機関に限らず、自治体などからも声が掛かる。2015年秋には、目黒区(東京都)の教育委員会主催で開かれた市民講座に、メンバー数名で出前授業をしに行った。その時に、受講者として参加されていたのが、大木春男(おおき・はるお)さんだ。

区報で見て、今の裁判員制度がどういう状態になっているのかな、というのも興味があったし、来る人は経験した人かもしれないし、そうしたら少しお話しできるなという感じで参加しました。(裁判員経験者であることを)隠し通そうと思ってたんだけど、聞かれたから正直に答えちゃった(笑)。

20数名の受講者の中に、候補者登録通知を受け取った人くらいはいるかもしれないと尋ねてみたら、大木さんが照れながら手を挙げた。驚きと嬉しさで、半ば強引にLJCCへ加入していただいたのをよく覚えている。

せっかく経験したし、自分たちの判断が果たしてどうだったのか、というのをいろんな視点から聞いてみたいし、勉強してみたいというのがありました。こうやってお話しできる機会を得たというのは、やっぱり裁判員経験からこういう道に繋がってきたのかなと思いますね。捕まらなくてよかったです(笑)。

ユーモアに溢れた物言いは大木さんが人生で身に着けてきた処世術だろうか。インタビュー時75歳の彼が、生まれ故郷の山形県から東京へやってきたのは、15歳の時である。

中学卒業してすぐに、機械メーカーで働いていた兄を頼って上京しました。でも、学もないし機械の技術だけを磨いても、頭を使わないとダメだと。そんな時に、『無知の涙』(永山則夫著)を読んで、自分と同じ世代の人がこんなことあるんだって衝撃を受けて、六法全書を買ったんですよ。でも、全然わからなかった(笑)。そのうちに高学歴の人たちが入ってきて、次はどうしようかと考えていたときに、『専門料理』(柴田書店刊)という本に「調理師学校生徒募集」とあって、これだって大阪へ行きました。

「集団就職」の世代である大木さんは、東京に出てきて7年間働いた。手にした『無知の涙』は、時期的に合同出版から刊行された「金の卵たる中卒者諸君に捧ぐ」という副題のついた初出の一冊だろう。同じ年に生まれ、同じように東北地方から東京へやってきた故・永山則夫氏(連続ピストル射殺事件の被告人として死刑判決を受け、1997年に執行された。「永山基準」と呼ばれる死刑判断の基準になる判例となった)に何かしら通ずるものがあったのだろうか。そして、偶然目にした料理の道は、人生の大半を占めるキャリアとなる。

本当はね、フランス料理をやりたかったのね。でも、当時フランス料理が流行っていて、生徒が殺到して。たまたま中国専攻の先生から、「中国料理はこれから伸びるよ」と言われて、20人くらいしかいなかったしその気になっちゃった(笑)。

そこで中華料理の基礎を学んだ大木さんは、なんと四川料理の父と呼ばれた大家の下で修業した。その後、東京の赤坂や築地の名店で副料理長や料理長を歴任し、数え切れないほど振った中華鍋を60歳で置いた。

新しい世界を知りたくて、マンションの管理人を3年くらいやりました。そのマンションの居住者に、看護師さんがいて、「もっと給料あげるからうちに来ない?」って言われて。病院の営繕とかの仕事でしたけど、正社員だしボーナスも有給休暇もあるから転職したんですよ。でも、7年くらいやって辞めました。

毎日、亡くなる人を見たり、いろんな人を見たりして、自分なりに勉強したわけですよ。口とか本とかではわかっていても、自分が将来どういうふうになるのかな、というのが実感として摑めたわけです。

中華料理の世界から、まったく別な分野で真面目に取り組む。そんな姿勢を買われて、引き抜かれたことも納得だし、大木さんの人徳なのだろう。そんな彼の裁判員経験は、病院で死生観を実感していた頃の話だ。

糸がプッツンと——選任手続

それまで、司法との関わりは一切なく、「関係なく生きてきたことで、余計に世間の広さがわかってなかった」と言う大木さんに、候補者登録通知が届いた。

ビックリしました。なんでこんなものがって、まじまじと自分の名前を確認したんですよ。でも相談する相手がいないし、病院の事務長に、こういう手紙が来ましたって伝えたら、「大丈夫だよ。針穴に糸を通すような確率だから」って言われました。

呼出状が届いた時は、「来たのか!」って。病院に言ったら、会議で議題にしてくれて、「病院としては、今後も社員が裁判員になるかもしれないから、行かせることにしましょう」、そう決まったと理事長から直接言われました。嬉しかったというより、逆にダメって言われたほうが断る理由になるじゃないですか。

職場の理解ある判断に感心する。裁判員休暇はなかったが、有償休暇として処理した点も素晴らしい。消極的な態度とは裏腹に、内心では「やってみたかった」と言う大木さんにとっては、嬉しいかぎりだったはずだ。

会社(病院)は、10日間(公判期日)すべてを休みの扱いでした。でもね、裁判所へ行ったら、100人くらいいたんですよ。それまでは、少しは(選ばれる)可能性あるかなって思っていたんですけど……。

そん時ね、張り詰めていた糸がプッツンって切れましたね。なんか他人事のよう。逆に気が楽になりました。じゃあ銀座で映画観ようって。気持ちが一歩離れちゃいましたね。だって100人中の6人ですよ!?

やってみたいという気持ちと選ばれるかもしれないという期待は、候補者控室の扉を開けた瞬間に吹き飛んだ。何度も繰り返した「プッツン」という擬態語に力が入る。

机に紙(事件概要)があって、とにかく殺人とかではなかったのでホッとしました。でも、どうせ選ばれないし(笑)。そうしたら、ホワイトボードが出てきて、「自分じゃん!?」って……。もうね、映画の話がサーって引いちゃって。気持ちをもう一度積み直さないとって。

宣誓して、法廷を見て、評議室に移動して、みんながコーヒー飲んでいる間に(職場へ)電話したんですよ。「受かったよー!!」って。理事長から「しっかりやれよ」と言われました。

「プッツン」と切れた糸を手繰り寄せて紡ぎ直す。投げやりな姿勢からの理事長への報告は、本当に嬉しそうだ。しかし、初めて法廷に入った時、それまでに味わったことのない感覚を覚えたそうだ。

すごく気持ちが静かになる落ち着く場所ですね。ざわざわしていた気持ちがスッとどこかへ行って、集中しなくちゃいけないという気持ちになる場所。静けさや荘厳な感じがどこか「霊安室」に似ています。その時に、今まで使っていなかった神経が、キリキリと動き出したの。背筋も伸びるし、独特の雰囲気でしたね。

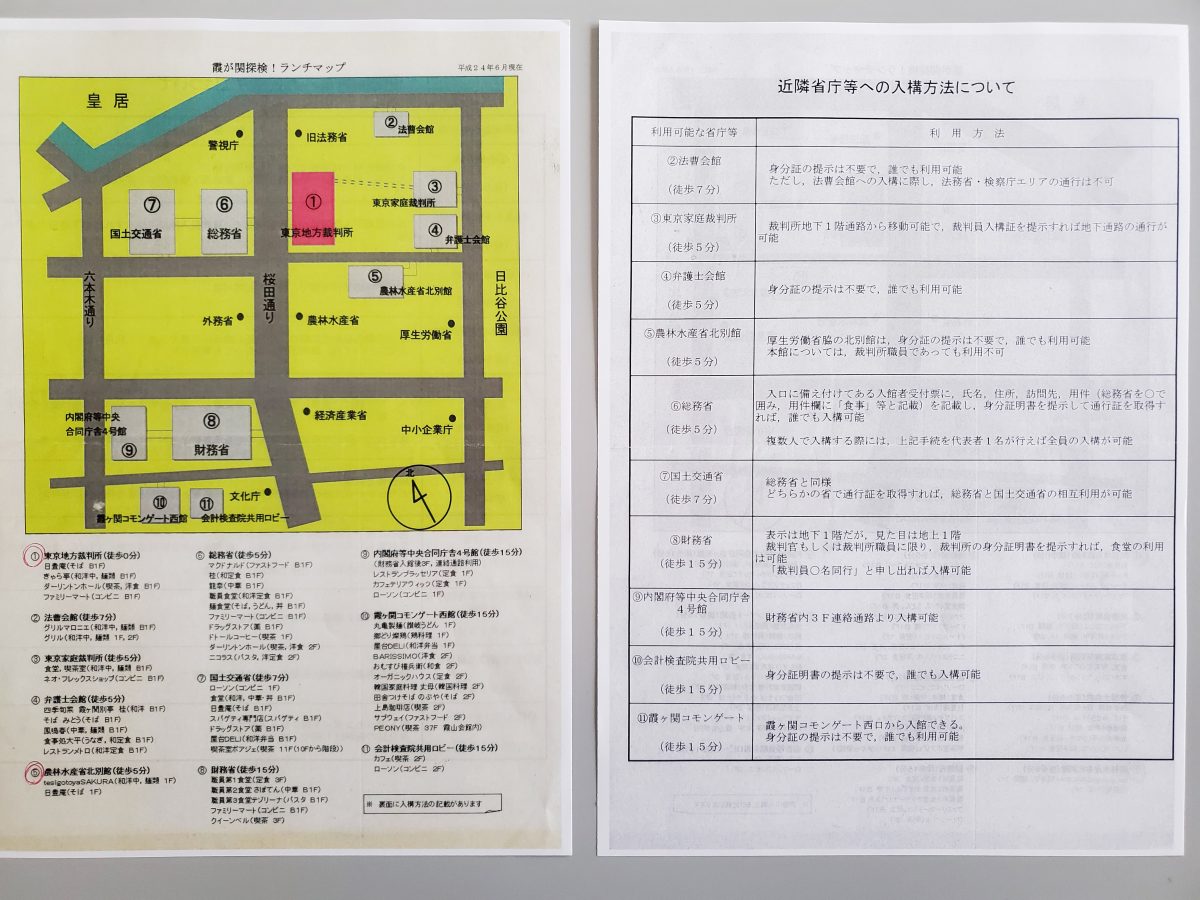

例えが独特だが、法廷の捉え方としてどこか共感できる。当時60代の大木さん以外は、皆30代と40代という比較的若手で構成された合議体。中でも彼と男女2名の30代裁判員の3人組は、仲が良く公判中の昼休憩時には裁判所の周辺施設を満喫していたそうだ。

お昼ご飯をサッと食べて、駆け足で国会議事堂や国会図書館に行ったり、農林水産省でイベントをやっていて、竹炭をもらったりして楽しかったね(笑)。こんなに仲良くなったのに、なんで名前を言わなかったのかな? 食事中も番号で呼ばれるから自分じゃないみたいだった(笑)。でも、本当にみんないい子でしたね。それに、裁判員に選ばれたっていう信用があるから、ある程度安心できたんだと思う。

年齢差からして、違和感なく親子に見えた3人組だったと思う。そして、選任手続を終えて解散した日の午後、「キリキリ」と動き出した神経が大木さんを突き動かした。

雰囲気を摑みたいと思って、裁判傍聴をしました。裁判というものを多方面から見たかったのね。ちょうど同じような事件(性犯罪)の判決の日だったんですよね。公判中も、午前中で終わった日なんかに傍聴してました。傍聴席の抽選にも、2回くらい当たりました。凝り性なんですよね。

それまで、関係ないし知る必要もなかった裁判という世界に触れ、貪欲な知的好奇心が目覚めてしまった。その日の夜は、横になっても頭は「キリキリ」と動いていたそうだ。

裁判長大変ですよ!——初公判

いよいよ初公判。事件は、カメルーン共和国より日本に入国し、ビザ(査証)が切れたあとも8年以上にわたり不法残留していた被告人が、閉店後のスナックに侵入し、1人で店に居た被害者を襲い、加療約1週間を要する全身挫傷の傷害を負わせたという強姦致傷(現:不同意性交等致傷罪)だが、被告人は否認していた。

順番に入っていったら、急に「戻れ!」って。被告人の手錠がまだ付いたままだったみたいだけど、その時に、チラっと見えたんですよ。「あっ! 外国人だ」って。(被告人は)あまりお目にかからないような図体の大きな外人さんでした。

傍聴席はいっぱいで、検察官や弁護人もいて、けっこう人に囲まれた感じでしたね。法廷が狭く感じましたね。それと見下ろすような視点で、こんなところに座らしてもらって申し訳ないって感じですよね(笑)。

緊張の初入廷で、大木さんの目に飛び込んできたのは、180センチメートル近い大柄な体躯の被告人で、日本語も堪能だったそうだ。冒頭陳述の様子を聴いてみよう。

検察官は、資料はなかったと思う。モニターも見てないし、耳で聞くだけ。理解できませんでした。その時ね、頭いっぱいなのに、事件の詳細まで汲み取れってなかなか難しいですよ。閉店後、一緒に食事へ行くということで、従業員が先に行っちゃって、A子さん(被害者)1人でいるところに、前日も客として来ていた被告人が入ってきて強姦したということでしょ。でも、なんで1人で残っていたんだろう? とか、約束していたんじゃないか? とかが頭に浮かんで考えているうちに、話が進んでいくから追いつかなくなっちゃう。

弁護人は、「やっていない」と。事件後、(被害者は)医者に診せたと言うけども、医者はちゃんと診ていなくて、暴行したとは考えづらいと。そもそも事実そのものがなくて、被害者の妄想ではないかと。そう言わざるを得ないんだろうけど。どこまで「やっていない」と言い張るのかな、という興味が湧きましたね。

選任手続時から公判、評議に至るまで被害者は匿名での扱いだった。大木さんにとっては、今でも「A子さん」である。そして検察官は、「(刑事手続を)マニュアル通りに進めている」と感じたそうだ。被告人はおろか裁判員の理解すら置き去りにしてしまう刑事手続は、裁判員裁判の目的とは真逆だろう。

第一声、皆で「裁判長、これ大変ですよ!」って(笑)。最初に裁判長から、「検察官や弁護人が導いていきますから、自分の人生に照らして気楽に考えてください」って言われたんですけど、とんでもない!? 中には、「絶対に、自分の市民感覚でいきますから!」って裁判長に食って掛かる人もいました。

否認事件である以上、気楽に済むはずがない。不穏な空気の中、裁判は進んでいった。

(2025年09月12日公開)