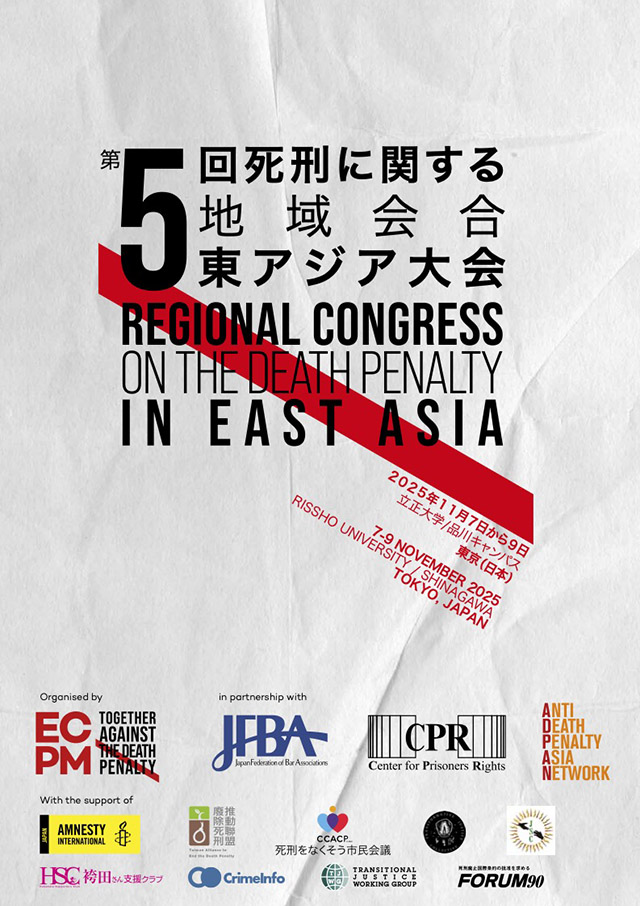

11月7日〜9日、フランスの市民団体ECPM(ともに死刑廃止〔Ensemble Contre la Peine de Mort: ECPM)と監獄人権センター(Center for Prisoner’s Rights: CPR)らの主催で、第5回死刑に関する地域会合(Regional Congress on the Death Penalty)が立正大学品川キャンパス(東京)で開催される。

この会合の目的は、死刑廃止のための多様なアプローチをいかに活用するかについて、さまざまな地域における活動家が集って議論し、死刑廃止に向けた戦略を明らかにするものである。この地域会合は、第9回死刑反対世界会議(2026年6月30日〜7月3日)のプレ会合でもある。

日本では、2024年、死刑制度に関して大きな動きがあった。「日本の死刑制度に関する懇話会」(座長:井田良中央大学大学院教授、前法制審議会会長)は、2024年11月、日本政府に対し、死刑の抑止効果や被害者遺族への有用性を疑問視する提言などを公表した。このような動きは、死刑が確定していた袴田事件が再審無罪となり、誤判があった場合、取り返しがつかない死刑制度に関して疑問の声があがってきたことにもよる。

しかし、日本政府は、2025年6月27日、神奈川県座間アパート9人殺害事件の白石隆浩死刑囚に対して死刑を執行した。2022年7月に加藤智大氏が東京拘置所で絞首刑に処されて以降3年余り続いていた死刑執行ゼロの状態が破られた。石破内閣の発足後、初めてである。今回の執行により、日本における死刑囚は105人となった。このうち再審を求めている人は49人。

なお、死刑制度に関する第5回地域会合は、刑務所改革を専門とする日本のNGO・監獄人権センター(CPR)とのパートナーシップにより開催される。監獄人権センターは1995年3月に設立され、日本における刑務所の状況、人権、死刑制度について長年にわたり専門知識を培ってきている。

◯テーマ:第5回「死刑に関する地域会合」

◯日時:2025年11月7日(金)~9日(日)

◯場所:立正大学品川キャンパス(東京都品川区大崎4−2−16)

◯参加費:無料(要事前登録制)

◯申込み方法:ECPMの参加登録フォームより、参加を登録

◯プログラム:ほとんどのセッションで、英語⇔日本語の同時通訳または逐次通訳を提供。

【1日目】2025年11月7日(金)

・16:30〜18:00(ロータスホール〔13号館地下1階〕)

開会セッション

歓迎の挨拶と基調講演の後、日本で46年間死刑囚として拘束された袴田巖氏の姉・袴田秀子さんによる特別講演

【2日目】2025年11月8日(土)

・10:00〜12:00(9号館地下1階9B21号室)

プレナリーセッション:透明性を求めて——死刑判決を受けた人々の拘禁環境

ここでは、独房への監禁、家族との接触禁止、死刑執行前の事前通知の未実施など、死刑囚の処遇をめぐる不透明性について検討する。

司会:林欣怡(台湾死刑廃止連盟〔TAEDP〕執行長)

イーサン・ヒソク・シン(国連恣意的拘禁作業部会〔WGAD〕委員/韓国)

田鎖麻衣子(東京経済大学現代法学部教授・CrimeInfo共同創設者/日本)

ニコラ・マクビーン(The Rights Practiceエグゼクティブディレクター)

・12:00〜14:00 昼食(休憩)

・14:00〜15:30(9号館地下1階9B22号室)

ラウンドテーブル:死刑廃止へのアドボカシーの道筋——政治的対話の促進(日本弁護士連合会〔JFBA〕との共催)

ここでは国家当局との対話をどのように始め継続していくかについての戦略を探る。政治による成果やどのように反対勢力に対処してきたかを登壇者が紹介する。

司会:大槻展子(弁護士、日本弁護士連合会)

基調講演:中本和洋(元日本弁護士連合会会長)

オユンゲレル・ツェデブダムバ(モンゴル市民統一参加党党首・元文化・観光・スポーツ大臣・元国会議員)

ラムカルパル・シン(マレーシア国弁護士・国会議員・元首相府(法務・制度改革担当)副大臣)

未定(日本の国会議員)

・15:30〜16:00 コーヒーブレイク(9号館地下1階9B号室)

・16:00〜17:30(9号館地下1階9B21号室)

ラウンドテーブル:死刑廃止に向けた道筋——政治との対話を促進する

ここでは、薬物関連犯罪や非致死的犯罪、さらには政治犯罪に対する死刑の適用について分析する。また、適用範囲縮小の困難性、義務的刑罰の影響、国際人権基準への不遵守の問題についても取り上げる。

司会:アブドル・ラシッド・イスマイル(弁護士〔Messrs. Rashid Zulkifli/マレーシア〕)

エリザベス・サルモン(ペルー・カトリカ大学教授〔国際法〕・北朝鮮人権状況特別報告者)

ミシェル・ミャオ(香港中文大学法学部准教授)

デレク・ウォン(弁護士〔Phoenix Law Corporation/シンガポール〕)

・16:00〜17:30(9号館1階9B11号室)

ワークショップ:死刑判決を受けた人々の実態——死刑判決の背後にある不公平

本ワークショップの目的は、死刑判決の背後にある社会的・経済的パターンを地域ごとに可視化することである。貧困の犯罪化と交差的な差別が主要な焦点となる。

進行:ゲオウ・チョウイン(ADPAN副代表)

・16:00〜17:30(9号館1階9B12号室)

ワークショップ:廃止運動家の安全

ここでは、廃止運動家が直面する代償的トラウマ、国家による弾圧、社会からの反発について取り上げる。連帯を通じた自己防衛やレジリエンス強化のための方法を参加者が紹介する。

進行:佐藤大介(共同通信社編集委員兼論説委員)

【3日目】2025年11月9日(日)

・10:00〜11:30(9号館地下1階9B21号室)

ラウンドテーブル:死刑制度への世論支持を解き明かす

ここでは死刑制度に関する世論の形成要因について議論する。世論調査の中立性や、司法制度の運用に関する知識や文化的・社会人口統計学的要因が、死刑廃止への賛否にどのように影響するのかを考察。また世論を再構築するための戦略についても検討する。

司会:カーヤン・リョン(台湾・国立中正大学准教授〔認知科学〕)

ウィンチョン・チャン(シンガポール経営大学ヨン・プン・ハウ法科大学院教授)

ターチャイニ・カナナトゥ(モナシュ大学マレーシア校芸術・社会科学部上級講師〔グローバルスタディーズ〕)

佐藤舞(ロンドン大学バークベック校人文社会科学部社会科学科犯罪政策研究所教授・所長)

・10:00〜11:30(9号館1階9B11号室)

ワークショップ:死刑事件における法的代理

ここでは、警察の捜査・逮捕から死刑執行に至あらゆる段階における効果的な法的代理のための提言を策定することを目的とする。特に、制度的な障壁、司法の役割、地域コミュニティによる支援ネットワークの重要性に焦点を当てる。

進行:カイザン・シャリザド(シェリー)ビンティ・アブ・ラザック(弁護士/マレーシア)

・10:00〜11:30(9号館1階9B12号室)

サイドイベント:バトンをつなぐ——新世代の廃止運動家を育成するために

・11:30〜13:00(9号館地下1階9B22号室)

ラウンドテーブル:死刑事件の最前線に立つ裁判官と検察官

ここでは死刑事件における裁判官や検察官が直面する法的・倫理的ジレンマを理解することを目的とする。裁量の行使に関するさまざまなアプローチや、裁判官と検察官が廃止運動の協力者となり得る可能性についても議論する。

司会:マイケル・ホー(香港大学法学部教授)

チエンジュン・チエン(弁護士・元最高裁判所判事/台湾)

キム・キヨン(元憲法裁判所裁判官/韓国)

・11:30〜13:00(9号館1階9B11号室)

ワークショップ:死刑を記録する

本ワークショップの目的は、死刑に関する信頼できるデータを収集・保護・共有するためのベストプラクティスを明らかにすることである。参加者が市民社会や国家人権機関(NHRI)の役割など、透明性を阻む障壁を克服する方法について探る。

進行:ユジョン・ホ(韓国日報ジャーナリスト/韓国)

・11:30〜13:00(9号館1階9B13号室)

ワークショップ:死刑囚監房の内側——死刑囚監房の心理的代償

ここでは、死刑囚監房被拘禁者、刑務官、そして死刑執行に関わる人々(被拘禁者や被害者の家族)に与える感情的・心理的影響を探る。特に、メンタルヘルスへの影響と、制度的な責任に焦点を当てて議論する。

進行:トシ・カザマ(写真家・ADPAN執行委員会委員)

・13:00〜15:00 昼食(休憩)

・15:00〜17:00

閉会セッション(9号館地下1階9B21号室)

◯主催:ECPM(ともに死刑廃止)、NPO法人監獄人権センター

◯問合せ先:NPO法人監獄人権センター

メール:info@prisonersrights.org

(2025年10月17日公開)