7年余りの間で130件の不正行為

佐賀県警本部は9月8日、同県警科学捜査研究所(科捜研)の技術職員が、2024年10月までに632件のDNA型鑑定を実施したが、2017年6月から2024年10月までの7年余りの間に行った130件で不正行為があった、と発表した。

この不正行為に対して、佐賀県弁護士会(会長:出口聡一郎)は、9月9日、「佐賀県警科捜研技術職員によるDNA型鑑定での不正行為に対し最大限の非難をするとともに、不正行為の詳細と調査結果を開示し、第三者による調査を求める」とする会長声明を公表した。

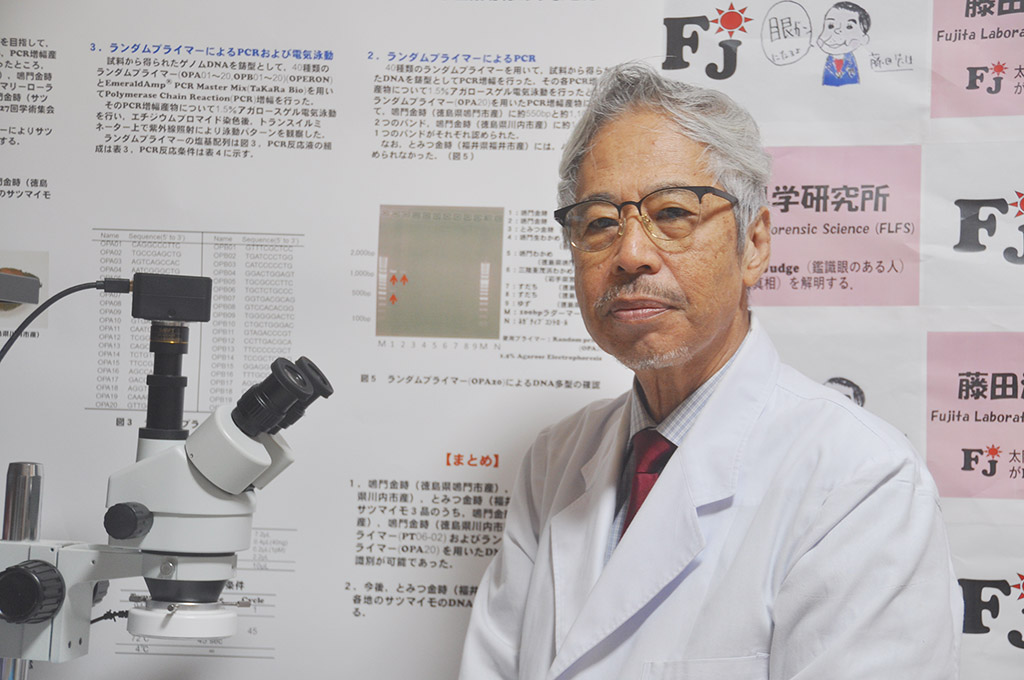

さらに、同弁護士会は、徳島県警科捜研の研究員(技術職員)を長く務めた藤田義彦(藤田法科学研究所長・元大学教授)さんに、今回の不正行為について意見を求めた。9月25日に行われた佐賀県議会総務委員会における県警幹部らの答弁内容に対して、藤田さんが自身の科捜研での体験やDNA型鑑定の実態に基づいて逐一意見を寄せている。

意見書について、佐賀県弁護士会長の出口弁護士は、つぎのようにその目的と今後の方針についてコメントを寄せている。

「2025年9月8日の報道の翌日、佐賀県弁護士会は、第三者機関による調査を要望する会長声明を発出した。報道によると、佐賀県警の科捜研元技術職員が実施したDNA型鑑定は632件に及び、そのうち鑑定資料が残されていたのは124件のみである。残り508件は再鑑定不能で、124件については再鑑定を実施したところ、8件が異なる鑑定結果であったとされている。刑事司法における科学鑑定の信頼性を根本から揺るがしかねない前代未聞の不祥事といえる。ところが、県警本部長は、9月17日、第三者機関の設置は必要ない旨、県議会で答弁した。10月2日、佐賀県議会は、独立性、透明性、専門性のある第三者による調査を要求する決議を可決した。取り繕うように、警察庁は同月8日から特別監察を開始した。

藤田義彦さんには、当会で9月26日にマスコミを交えた研修を開催していただいた上で、本意見書をご作成いただいた。本意見書には、佐賀県警の公表する調査結果では具体的な改ざん状況が不明であり、捜査や公判への影響がないとは言い切れないこと、第三者機関による検証が必要であることが記載されている。当該職員の実施した8件の鑑定に誤りがあった以上、再鑑定不能な508件にも誤りがある可能性を示唆する指摘も軽視できない。本意見書が内部調査で幕引きを図ろうとする警察の対応に歯止めをかけるきっかけとなることを期待する」。

「第三者機関・委員会」による徹底的な検証が必要

藤田さんは、意見書の冒頭で、改ざん状況に関する県警幹部の答弁内容に不明確な点があるので、「第三者機関・委員会」による徹底的な検証が必要だとしている。

また、同職員が「不適切な取り扱いをした理由」について、県警幹部が「上司に対して自分の仕事ぶりをよく見せるためなどと申し立てた。この事案を生じさせた主な要因は当該職員が警察職員としての職責への自覚を著しく欠いていたと考える」と答弁したが、これに対して、つぎのように見解を述べる。

「警察において、科捜研の技術職員を評価するとき、迅速性、きれいなグラフ、波形などのデータ、捜査に対する貢献度を評価する傾向にある。特に、警察官は顕著である。つまり、鑑定結果の正確性、客観性、公正性に対する評価が希薄である。

臨床検査のように採取して、すぐに検査に回される新鮮な検体は少ない。出血後、長期間、犯罪現場に放置されている血こんなどは数多く、変性、腐敗、汚染されていると、きれいなデータが得られない。そのような鑑定資料を検査する困難さを理解できる上司であったなら、本事案は防げたのではないか」。

約7年間にわたり不適切な取扱いが続いていた事実とチェック体制について、つぎのように分析する。

「科捜研では、年齢構成上、DNA型鑑定を担当する法医係(科)だけが、化学係、物理係、心理係の上司がDNA型鑑定関係書類の決裁するときがある。つまり、専門外の上司が決済するので、形式上だけの決済になる」と指摘する。

そして、「科捜研・所長は鑑識課長兼務の警察官であるが、科捜研・所長は兼務で職責を果たせるようなポストでない。科学者としての良心を持ち、科捜研の技術職員が真の鑑定に専念できるような環境づくりのための発言力のある技術職員が科捜研所長に就くべきである。警察組織において、捜査に対する貢献度ばかりを評価するのでなく、科捜研の技術職員が科学者としての良心が醸成できる環境を整えることであり、それが困難であれば、科捜研を第三者機関に設置する以外、方策はない」と防止策を提案する。

「本事案が起こる前には、DNA型鑑定の業務量の顕著な増加傾向にあり、前兆はあったと思料される。それを放置した特に県警の刑事・警務部門はもちろんのこと、警察庁刑事局犯罪鑑識官、科警研にも指導・監督上の不備があると思料される。本来、警察庁刑事局犯罪鑑識官、科警研は都道府県警の科捜研が正確性、客観性、公正性を担保できる鑑定環境(人員・施設の要求、試薬などの消耗品の予算要求など)を整える責務がある」と、単に不正行為をした職員の個人的問題ではなく、科捜研や警察組織全体の構造上の問題点を指摘する。

最後に、科捜研の理想像に触れて、つぎのように結んでいる。

「(不正した)職員は、科捜研採用時、科学捜査で正義を実現する情熱を持っていたが、中堅となり警察組織に絶望し、それが失われたのであろう。その正義感が維持でき、技術職員を科学者として組織が認識し、科学者の良心が醸成できる職場環境であるべきと考える。法科学における科学捜査は、医学と同様、その時代の科学の粋を集めて、実施されるもので、見切り発車の実務応用は許されない。また、その鑑定の限界を説くのも良心のある科学者の使命である」。

「正確性、客観性、公正性を追求する科学捜査は、犯人逮捕が第一使命の階級社会である警察にはそぐわない。科学捜査が真実の追究、冤罪絶無の最後の砦であることが、国民の安全と安心にとって必要不可欠である」として、「第三者機関・委員会による徹底的な検証とそれに基づいた根本的な真の組織改革が必須である。科捜研の役割を担う研究所が第三者機関として創設されることが、本事案絶無に繋がる」。

藤田さんは、意見書を提出後、つぎのようにコメントを寄せている。

「和歌山県警科捜研で13年前、当時の化学係(科)研究員が交通事故などにおける繊維塗膜片の鑑定結果報告に、過去の鑑定資料のきれいな分析データの波形図を流用し書類を偽造したほか、7事件計8件の鑑定結果を捏造したことがあります。証拠隠滅、有印公文書偽造・同行使の罪で、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決でしたが、弁護人は公判で職場環境にも問題があると主張していた。

今回の佐賀県警のDNAと和歌山県警の塗膜などとは鑑定対象物は違うが、偽装方法や動機は全く同じ事案です。佐賀・和歌山県警の両技術職員は、警察官や上司に『仕事が早く』、『綺麗なデータ』を出す、捜査に貢献する優秀な職員と思われるようにという気持ちが働いた。特に、警察官は科学的評価でなく事件解決に寄与し検察庁に送致可能な、あるいは見栄えだけの表面的に整った鑑定書を評価することも一因です。13年前の和歌山県警の不正事案を踏まえて下記の②の論文を執筆したが、佐賀県警の再度の不正は同①の論文も併せて警察組織が真摯に受け止めなかった結果であると言えます。冤罪絶無の最後の砦である『真の科学捜査』実現のため、早急に科捜研を中立・公正性のある第三者機関としての設立が望まれます」。

警察庁は10月8日、首席監察官ら11人を現地に派遣し、特別監察を始めた。DNA型鑑定担当の科学警察研究所(科警研)生物第四研究室長らも参加し、不正原因の分析や再発防止策を点検するとみられている。その結果はいまだ発表されていない。

【藤田義彦さんのDNA型鑑定不正防止に関する文献】

① 藤田義彦「DNA型鑑定における精度管理——誤鑑定の防止策」犯罪学雑誌77巻5号(2011年)131~146頁。

② 同「『法科学研究所』創設の提言——冤罪のない安全と安心の社会を目指して」犯罪学雑誌81巻1号(2015年)3~15頁。

③ 同「犯罪捜査におけるDNA鑑定の問題点」犯罪学雑誌82巻3号(2016年)74~79頁。

【関連記事】

・佐賀県警科捜研のDNA鑑定不正事件/平岡義博元科捜研主席研究員はどう見るか(2025年9月29日公開)

・佐賀県弁護士会、9月9日、佐賀県警科捜研技術職員によるDNA型鑑定不正行為で声明 第三者機関による調査を求める(2025年9月12日公開)

(2025年10月24日公開)