まったく理解できない——公判

公判では、被害者も含めて相当数の証人が証言台に立った。

証人はけっこうたくさんいて、警察官の証人からは、指紋の取り方について説明がされて、アイスペール(氷を入れておく専用の容器)みたいにツルツルしている物には指紋がつきやすく、逆に凸凹している物はつきにくいと。お店の従業員さんは、閉店後はアイスペールを必ず洗って保管すると。私も飲食店やっていたからわかるんだけど、いろんな人がいて、「キレイだからいいや」とやらない人もいるわけです。とにかくアイスペールの話が出てくるんですよ。すごく大事なのかな、と思うわけですよ。

A子さんは、遮蔽措置でしたが年齢も60歳(事件当時59歳)ですし、怯えている様子はなかったです。小柄な方で、(大柄な)被告人に抵抗したというんだから気丈な人ですよ。被告人がお店に入ってきて、入り口付近の椅子に黙って座ったというんだから怖いですよね。警察には通報しないから、帰ってという直談判はしていたのですが、そのうちにウロウロと店内を歩き回って、アイスペールを持って氷水を飲んで……。

2時間近くもそのような状態が続いたというのだから、そのストレスは並みではない。大木さんも、「性的暴行よりも精神的恐怖感とケガに対して憤慨しているようだった」と振り返る。

でもね、おかしいなと思ったのは、先に食事へ行った従業員が、遅いからって連絡してこないのかなって。普通、2時間も来なかったらなんかアクション起こすじゃないですか。電話したり、お店に様子を見に行ったりとか。そうやって自分の感覚で妄想しちゃうとドツボに入っちゃうから、客観的な見かたとかを考えているうちに、裁判はどんどん進んでいくわけですよ。

妄想ではなく鋭い視点だと思う。一方で、肝となるのはやはり科学鑑定だろうか。証拠調べでは、現場の写真や店外に設置された防犯カメラ映像のほか、DNA型鑑定資料も取調べられた。

まったく理解できませんでした(笑)。「Yなんとか」というのを、(公判の)どこかで聞いた気がします。指紋(掌紋)もいろいろあって、5つか6つのうち3個当てはまれば犯人に近いというような話でしたね。何割以上合致すればよいとかで、100%でなくてもいいらしいんです。

お店のテーブルに唾液が付いていて、閉店後は拭き掃除をしていると。するとその唾液のDNA型を検査して被告人と一致すれば、当日の閉店後に被告人がそこに居たという科学的な証拠になるわけです。

判決文によると、「遺留物のDNA型検査において、常染色体STR型の15座位及びアメロゲニン型のすべてにおいて被告人のDNA型と合致したことが認められる」とされている。大木さんが耳にしたのは、アメロゲニン型における「Y染色体」のことだと思う。では、被告人や他の証人への質問はできたのだろうか。

従業員さんに、「なんで(被害者)1人だけ残して食事に行ったのですか?」って聞いたら、「雑用があるから、遅れて行くねと言われました」と。A子さんには、「(事件後)お店はいつごろ再開しましたか?」って。事件によるダメージの度合いを知りたかったわけです。そうしたら、「2日で営業再開しました。歯を食いしばって前を向いていかなければならないので」と。正直、ちょっと早いなとは思いました。

被告人にも、「カメルーンではどんな仕事をしていたのですか?」と聞いたら、「大学を出て、船の仕事をしていた」とのことで、そのうちに友達から日本に来ないかと誘われて来日したとのことでした。日本に長期間(不法)滞在しているわけで、生活的に困っていないのかな、というのも知りたかった。

難解な証拠にもめげずに、自分なりの視点で判断材料を探る大木さん。最終的には、検察官から懲役13年の論告求刑と、弁護人からは無罪主張の最終弁論があって結審した。

検察官の懲役13年は長いと思いました。他の同じような裁判を傍聴した時、6~7年くらいだったんですよ。あと弁護人が(最終弁論の時)自分の席から私たちの前に来たんですよ! ビックリしちゃった(笑)。「やっていないこと(無罪)に力を貸してください。信じてください!」って。

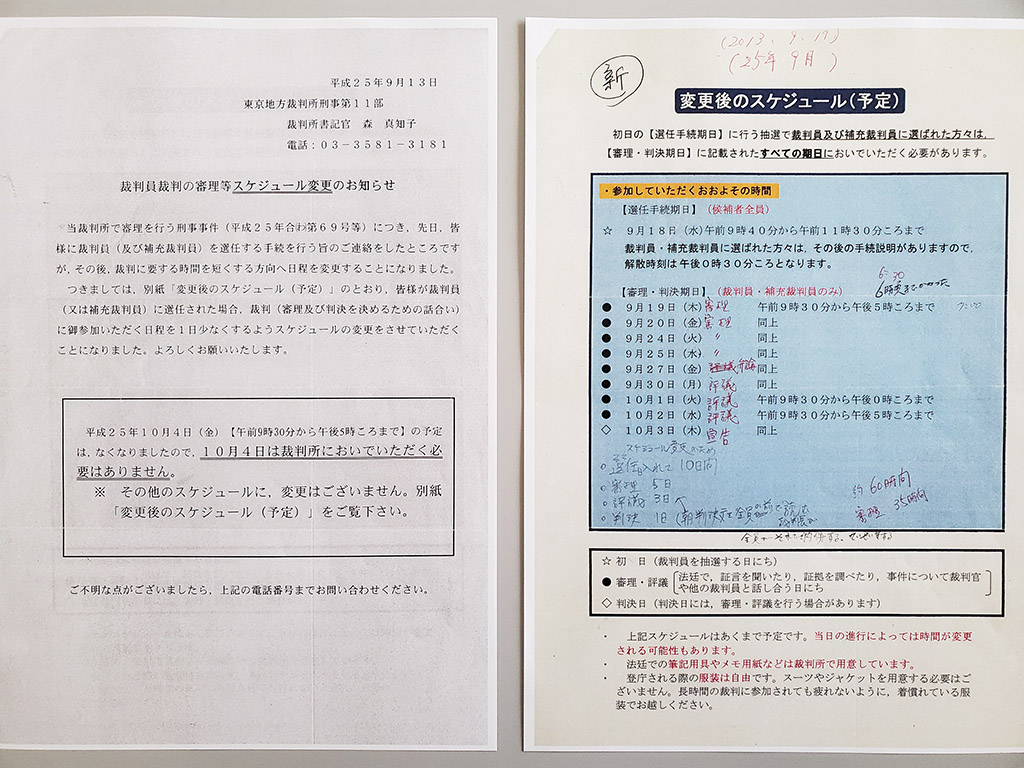

本当は、もう1日多かったんですよ。被害者を診察したドクターの証人尋問があったんですけど、出張のため取りやめになったって、選任手続の前の週に通知が来て(期間が)短くなりました。

弁護人の突然の所作に唖然としたのか、裁判長もこの動きを止めなかったそうだ。

判決文にケチ——評議

ここからは3日間の評議に入る。まずは、否認事件という点につき、各種証拠類を精査した結果、有罪という認定がされた。ただ、興味深い視点を大木さんは語ってくれた。

防犯カメラと本人が一致するというのを決めるのはなかなか難しい。防犯カメラに映っていたでしょ、と言われても確証まではいかないものだと。それと、指紋もあてにならないなと。アイスペールを洗ったかどうかわからないし、いろんなお客さんが出入りしているし、前に来たときに付いたのかもしれない。そうすると唾液とかDNAの科学的な証拠。それがもしなかったら……。

誤認などの可能性を考えると、今回の防犯カメラや指紋は証明力に欠けるという判断だった。一方、遺伝子レベルでの証拠は信頼に足るものだったようだ。むろん、DNA型鑑定においても試料の取り違えなど、あらゆるエラーを加味して判断すべきだろう。いずれにしても、評議は量刑判断へと移った。量刑検索システムは議論の序盤で活用された。

とりあえず、「今回と似通った事件の判例を見ましょう」って。1時間くらいやりましたけど、あまり出てこなかったんですよ。それで裁判長が、「皆さん、どう思いますか?」って。すると、ある裁判員の方が、「裁判長はどう思っていますか? 裁判長から言ってください」って(笑)。そうしたら裁判長は大笑いして、「え! 私から? じゃあ……」って意見を言いましたね。それを聞いた時に、自分が傍聴した時のことを思い出して、だいたいそんなもんで動いているのかな、と脳裏をよぎりましたね。

その後、裁判長がメモ(付箋紙)を配って、「自分が思っている量刑を書いてください」と。それを書いて集計してを繰り返して。夕方になってくると皆けっこう疲れていました。

裁判長から意見を引き出す裁判員の勇気と、笑いながらも答える裁判長の度量の広さに思わず頬が緩んだ。やがて、懲役7年6月という結論に達した。

もっと軽くてもよかったのかな? でも、7年くらいないと自分が変われない。変わろうとするには、やっぱり1年とか2年じゃムリだと思う。それは、今まで生きてきた感覚だよね。そういう自分目線で思ったことは確かですね。

まさに、人生経験に照らした市民感覚としての結論と言えよう。最終日には、午後からの判決公判に向けた判決文の読み合わせが行われたが、そこで大木さんから文面に対する疑問が呈された。

言葉の言い回しがおかしいなと。「この事件はそんなに重要な案件じゃなかった」みたいに書かれてたんですよ。やっぱり「重要じゃない」とか言っちゃうと、それを被害者が聞いたら、事件でダメージを受けているのに、また裁判でも傷ついてしまう。それに重要じゃないなら、私たちがこんなに時間かけてやる意味がないんじゃないかと。

「ちょっとこれはおかしいと思います」って言った時、一瞬シーンとなりましたよ。判決文にケチをつけるわけですから(笑)。でも、やっぱり納得いかないですよね。他の方も、「そのとおり。じゃ、こういう言い方はどうでしょう」って代替案を出してくれて。そうしたら、裁判長が左陪席に「差し替えて!」って。

その姿勢、その思考、その深慮、すべてにおいて感嘆した。急場で書き換えられた判決文を携えて、合議体は最後の法廷に向かった。

オリンピックの約束——判決~裁判後

「主文……」って聞いた時は鳥肌が立ちましたね。いやぁ、すごいことやったなと。責任感から解放されたというのもあるし……。(被告人は)がっかりとか納得していないという感じはなく、微動だにしていなかったですね。裁判長が、「控訴できますからね」って念を押してました。

それだけ精魂込めた議論と判決だったということだ。鳥肌が立つほどの思いを込めた判決に対し、被告人は控訴せず、そのまま懲役7年6月で確定した。そして、いよいよ仲の良かった裁判員たちにも解散の時が迫る。

裁判所を出たところで、2人の方から遊びに誘われたんです。でも、もう疲れたからって断って。地下鉄の階段を降りようとした時に、「じゃあ、オリンピックの時にここで会いましょう」って。もう1人も「あー、それならまた会えるね」って。判決前に、刑期が終わる頃と東京オリンピック(第32回オリンピック競技大会、2021年7月23日~8月8日)の時期が重なるねって評議室で話していたんです。でも、コロナ(新型コロナウイルス感染症)で開催延期になって、うやむやのまま実現せずで、心残りですね。

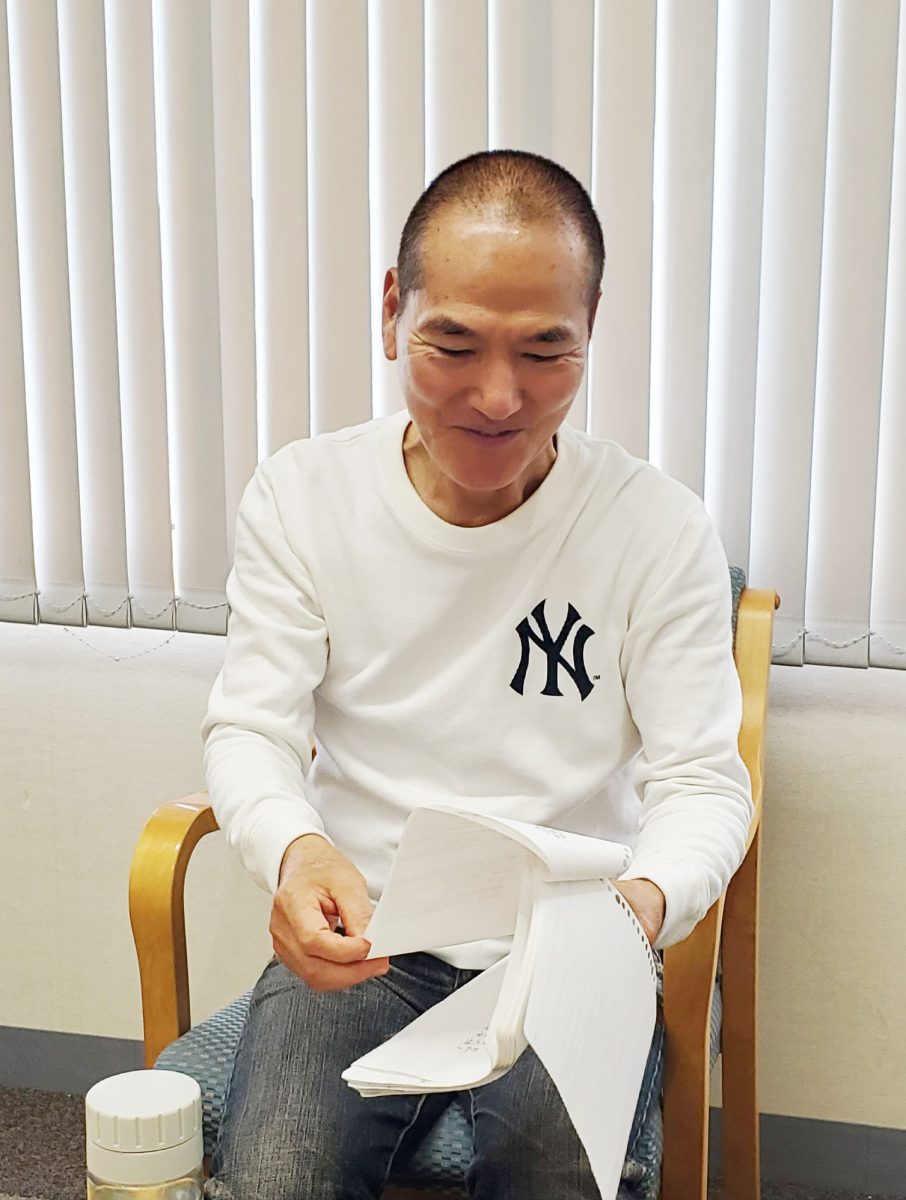

実際、守られていたかどうかはわからないが、裁判員をやった証として、胸にしまっておきたい約束だったそうだ。他方で、大木さんには急いで帰宅してやることがあった。選任から毎日、書き留めてきた備忘録を完成させることだ。少しだけ拝見したが、ビッシリと詳細なメモが書かれた貴重な資料だ。

毎日記憶を呼び起こすのに必死でしたよ。あの人何やってた、この人こんなこと言ってたって。自分が経験したことを自分にわからせるためです。自分が生きてきた時間を自分自身に立証したいんです。

裁判終わってからね、「刑事コロンボ」(1968年にアメリカで放映された刑事ドラマの名作)がなんとなく頭に入ってくるようになったの(笑)。のらりくらりとしながら事件を解決していきますよね。思い込みや決めつけで判断しないんです。アイスペールの件とか、検察は「洗ってキレイなはずのところに指紋が付いてたんだから犯人だ」って。でも、コロンボは「従業員が全部洗っているとは限らない」というコロンボ目線の思考ですよね。

コロンボの思慮深さに憧れるという大木さんの目は少年のようにキラキラしている。では、あらためて裁判員を経験して学んだことや率直な感想を聴いてみたい。

やっぱり、悪いことをするとこういう手順で、自由が奪われて、周囲に迷惑がかかって、ということが納得させられましたね。悪いこと、社会のルールを破っちゃいけないなというタガにはなりました。

やってよかったですよ! 被告人を助けようとか、被害者を助けようとか、そういうことじゃなくて、自分がそういう犯罪に染まらないように。経験を通じて、自分にタガを嵌めるきっかけになりました。でも毎日、神経がキリキリと昂って、(裁判後)2週間くらいダメでしたね。寝込みはしなかったですが、もぬけの殻みたいでした。

脳だけを酷使する非日常体験は、多くの裁判員経験者に共通する現象を引き起こす。それでも、やってよかったと思える不思議な体験だと言える。最後に、もう一度やる機会が巡ってきたらどうするか問うてみた。

喜んでやりたいと思います! 今度はたくさん学んでいるので、もっと冷静に臨めるかと。それでも学ぶことがまだまだあって、生きる励みになっていますね。新聞もよく読むようになりました。今は、(自治体の)「市民大学」へ週一で通ってます。70歳で病院を退職した後、地域の高校へ通いたいと相談に行ったら、迷惑そうな顔されまして(笑)。市民大学は、様々なことを耳で聞くだけで学べるので自分に向いていますね。

序盤の軽口が噓のように、言葉を選びながら話す。若い時、生きるために犠牲にしてきた学びへの渇望が、今まさに満たされ始めている。大木さんにとって学ぶことは生きる糧であり、生きる動機であり、人生そのものである。どこでどう学ぶのかなどは、既存の価値観が作り上げた形式に過ぎない。彼が興味をもって、吸収しようとした時、そこが学びの場だ。裁判員経験が、そんな生き方のきっかけになっているとしたら、それは彼の人生にとって、中華鍋の次に大切な宝物なのだと思う。

(2025年5月7日インタビュー)

【関連記事:連載「裁判員のはらの中──もうひとつの裁判員物語」】

・第6回 やりたくない裁判員(小野麻由美さん)

・第7回 誕生日ばってん裁判員(末﨑賢二さん)

・第8回 それはそれ、これはこれ(濱清次さん)

(2025年09月12日公開)