本当にいいの?——公判

初公判の日の朝、山下さんはやはり「丸の内のOLさん」気分で裁判所へ向かった。

その日、台風で電車がすごい遅れて、これは絶対に遅刻だわって。(裁判所に)電話したんですよ。わからない場所だから、どのくらいで着くか見当がつかないので、「今ここにいます」って。そうしたら係の人が、「そうですよね。大丈夫ですから、落ち着いて来てくださいね」って。対応が事務的ではなくて、親身に接してくれて。

結局、5分くらい遅れて冷や冷やしました。バタバタしながら(法廷に)入ると、ただならぬ空気というか、やっぱりちょっと特殊な空間で、すごく神妙な気持ちになる神聖な感じでした。キョロキョロ見渡した記憶があります。(傍聴人と)目が合うとか見られているとかいう意識はなかったですね。どんな人が見に来るんだろうと思っていたので、本当に普通の人たちが来るんだなという印象でした。

小野さんの記憶にはなかった初日の台風。それよりも、冷やした肝が今度は据わる様子に驚いた。「緊張よりも好奇心が勝っていた」と言うが、初公判でそこまで冷静に法廷を見渡せる度胸は立派なものだ。中国籍の被告人の印象はどうだろう。

ちょっと意外だったのかな、なんか普通の若い人だなっていう。裁判が進んでいくと変わってくるんですけど……。イギリスに留学したことがあるっていう説明があったから、本来は賢い人なんだ。賢い頭の使い道を間違えたよねって。自分の手は汚さずにうまいことお金を手に入れようとしたわけで、人を巻き込んでやらせて。ズル賢いなっていうイメージをだんだん持っていきました。

人間性はさておき、知能の高い青年だったようだ。検察官、弁護人、それぞれの冒頭陳述を聴かせてもらう。

検察官は、女性と男性だったかな。めちゃくちゃ分厚いファイルを2冊くらいドンって置いて。なんか準備がすごくて、レジュメもすごいわかりやすくて、相関図みたいなのもあって、喋り方もシャキシャキって、検察の人ってこんな感じなのかしらというイメージでした。

弁護人は、男性2人でしたけど、紙1枚もらって、うーんなんかよくわからないぞ、みたいな(笑)。なんか話し方もボソボソって感じで、弁護人ってこういうものなんだって思いました。この人を守りますっていうドラマの中の熱血弁護士さんみたいなのをイメージしていたので、(現実は)こんなもんなんかって。

やはり、ここは小野さんと同様の感想みたいだ。証拠も含めて公判全体への理解度はどうだっただろうか。

そんなにすごい証拠は出てきませんでした。記憶にあるのは現場の写真で、血が飛び散っている感じだったこと。証拠があまりないという印象が強かったですね。証言に立つ人たちがみんな違うことを言っていて、「あれ?」みたいな感じで、最たるものは、「何もしゃべらない」とか宣言して黙っている人もいて……。

裁判長さんから、「おそらく何もしゃべらないと思います」って前もって言われてはいたんですけど……。聞かれるけど、「言いません」って。ある意味、意志固いってビックリしました。本当に一貫して何もしゃべらない。本当にいいの? でも、一切何もしゃべらなかったので、よっぽどだったんだろうな。

(被害者は)怒っている感じはなかったかな? それよりもえらい目にあったみたいな。「裏切られた」とか「許せない」くらいは言っていたと思います。

同じ法廷での出来事だが、山下さんと小野さんでは少しずつ捉え方が違う。しかし、証人のうち印象深かった存在としては、やはり被告人の母親を挙げた。そして、被告人によるある発言にも驚いたそうだ。

本当に弱々しい感じの小柄な方で、息子の将来に期待して留学までさせたのにって。「そんなふうに育てた覚えはない」みたいな感じで、泣いて「申し訳ない」って。さすがに被告人もそれを見て泣いてましたよ。ちょっとウルっときた記憶がありますね。お母さんに情が移っちゃって。でも、この情に流されちゃいけないんだよなって。情状酌量が目的かもしれないけど、やったのは事実だし。

被告人質問の時に、「素人には裁かれたくない」的なことを言われたと思うんです。そんなことを言われて、「えっ!?」って思ったんですよね。でも、まあそうだよなって納得しちゃったんですよね。たぶん私が同じ立場でも、「素人に何がわかる?」って思うかもしれない。

ここでも彼女たちの感性に相違が現れる。だが、それこそが裁判員裁判だと確信をもって言える。公判は検察官による懲役12年という論告求刑と、弁護人による執行猶予を求める求刑意見をもって結審した。

日比谷公園でリセット——評議

ここからは評議だが、やはり小野さんとは別な視点からの様子が浮かび上がってくる。

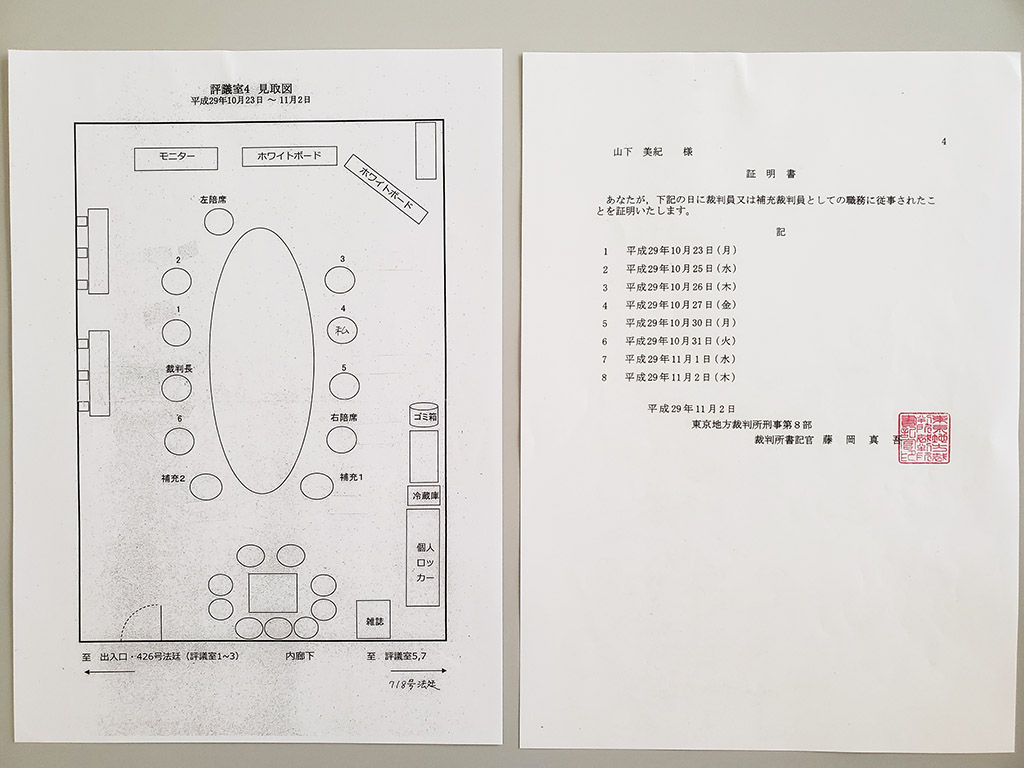

漠然とみんな(被告人や共犯者たち)が違うことを言っていて、証拠もないし、その上に何もしゃべらない人まで……。証言を突き合わせても整合性がとれなくて、そこで通話記録からどういう行動だったのか、というのを時系列でホワイトボードに書き出して、これで検証してみましょうって。少ない証拠から、実際だったらこうするんじゃないか? みたいな仮定から入る作業だったんですね。

発言が少ない方には、裁判長さんが「思われることありますか?」って柔らかい感じで、基本は癒し系の裁判長さんだったので(笑)。でも、私がうまく整理できなくて、言い淀んでいると左陪席の裁判官さんが察してくれて、「それは、もしかしたらこんな感じなんですかね」って。すごいフォローしてもらいました。

印象深いのは、補充(裁判員)の2人がバンバン発言する感じで(笑)。それにつられて私も発言してました。補充の2人は、すっごい積極的でしたよ(笑)。

話しやすい雰囲気の合議体と裁判長を中心にした議論は、被告人を主犯格と認定し、起訴罪名通り強盗傷人を適用することになった。続く量刑判断において、山下さんから量刑検索システムの運用に注文がついた。

けっこういろんなのを見せてくれたんですけど、一覧になっている表で、10や20は見たんじゃないかな。でも、どれが似たような事件なのか、どこを見たらいいのかわからないし、どんどんスクロールされて、目がキョロキョロしちゃって(笑)。「こんなのもありますね。どのくらいのケガで、これが求刑何年で何年で確定してますね」って、どんどん見せてくれるんですけど、私には理解できなくて、(量刑)検索システムは無意味でしたね(笑)。「ここに注目してくださいね」みたいに、ちゃんと見かたを説明してくれていれば……。

見た上で、全員が(量刑意見を)付箋に書いてボードに貼るんですけど、1人で「どうしよ、どうしよ」ってやってました。そもそも、データベースなので一般の人がちゃんと見れるような感じには作ってないんですよ。

とても重要な指摘に頷いた。量刑検索システムの運用に際して、丁寧な説明はもちろん視覚的にも見やすくすることが肝要だろう。懲役9年という結論だが、そこへの道のりの険しさが「本当に決まってよかった」という山下さんの言葉に表れている。他方で、評議室の外での話が面白かった。帰宅時と休憩時間の話だ。

小野さんと一緒に(裁判所を)出て、すぐに別れるんですけど、日比谷公園の中を通り抜けて駅に行ってたんですね。その日比谷公園の中で、ある意味リセットするみたいな感じで、キレイな公園の中を歩いて(裁判員モードから)日常に戻るみたいな。行くときは、「丸の内のOLさん」でテンション上げて(笑)。

小野さんに声をかけてもらって、女性陣で裁判所の食堂へ行きました。行ってみたいけど、1人で行く勇気もないしって思っていたので嬉しかった。お互いに確認しあったわけではないけれども、事件のことに触れることはなかったですね。確か、「外に出た時、いろんな人がいますから気をつけてください」って言われてて、みんな気をつけてたんじゃないかな。ただ、食堂ってすごくいろんな人がたくさんいるじゃないですか。見渡したら、「ココすごいよね」って、私ミーハーだから検察官とか弁護人もいっぱいいるかもって(笑)。

「ビジネス街の緑のオアシス」と表される日比谷公園が非日常から日常への転換点になっていたというのは興味深い。行きは霞ケ関駅だが、帰りは裁判所から徒歩圏内の駅を使って様々なルートで帰宅していたそうだ。もう一つ、小野さんの発言から気になったのが「席替え」だ。

裁判員の中で、「ちょうど被告人と向き合う感じになって、時々目が合う」って言う方がいて、裁判長さんが「確かにそうかもしませんね。ちょっと席替えしましょうか」って。きっかけはそうだったと思います。入廷する順番を変えた感じで、気分転換にはなるかなって。評議室でも、裁判長さんが「ちょっと気分を変えましょうか」って1回席替えした記憶があります。

なるほど。法廷での席替えは裁判長の計らいではなく、裁判員の意見から転じたことだった。いずれにしても山下さんたち合議体は、被告人に懲役9年という判決を言い渡すために判決公判に臨む。

日常が非日常——判決~裁判後

判決を言い渡すという時のあの瞬間は忘れません。やっぱり、実際に「主文」というあの一言でピシッとなった記憶があります。裁判長さんが温和な方で、ほわほわんとした癒し系の人だったのに、その一言で声のトーンが変わったんですね。ドラマでも観ましたけど、本当に法廷の空気がピリッとして。

被告人は、まっすぐ前を向いてたんじゃないかな? 受け止めていたというより、不服なのかなっていう印象を受けました。この後はちゃんと更生して、もうお母さんを泣かさないでって、そう思っていました。

「主文」、テレビや映画で見聞きしていても、実際の法廷で直に聞くと重みが違う。他方、補充裁判員が一緒に法壇に座れなかったことについて、山下さんはこんな捉え方を聴かせてくれた。

同じ裁判で、両方の側から見られるって補充の人だけじゃないですか。しかも、最後の瞬間は傍聴席から冷静な目で見ることができる。裁判長さんの顔も見られるし、私は本当は裁判長さんがどんな感じで(判決文を)読んでいるのか見てみたかったんですけど、横を覗くわけにはいかないので、逆に補充の2人がすごい羨ましかったです。贅沢だと思います。

小野さんの感想と比べると面白い。記者会見を経て、女性裁判員たちで食事にも行き、無事に裁判員を務め終えた山下さんだが、職場をはじめ日常生活で不思議な現象に見舞われた。

脳みそがとにかく疲れたっていう、もうめいっぱい頭使ったっていう実感が……。職場でも、なんかフワフワした感じというか、明確に言葉でどう表現していいかわからないんです。業務をするぶんには問題なかったんですけど……。

なんか、こっち(普段)のほうが日常なのに、現実味がない非日常的というか。裁判員の経験が普段ではありえない非日常のことなのに、なかなか切り替えられなかったです。自然に戻っていきましたけど。

脳だけが疲れる感覚と日常生活への違和感。これらはかなりの確率で裁判員経験者に共通する現象だ。今は、すっかり日常生活を取り戻している山下さんの考え方は、裁判員経験を通じてどのように変化しただろうか。

結局、証言バラバラで証拠もなくて、となると人となりを見て、想像を働かせながら事実と結び付けていく作業だったわけで、そうすると証拠も大事だけど人を見るということが大事なんだなって思ったんですよね。前に比べて、これはこうだって決めつけるんじゃなくて、いろんな角度で考えられるようになりました。いろんな立場の人と議論する事は、大変でしたけど面白かったし、やってよかったですね!

もう一回? たぶんやると思います。望んでまでやるほどのことではないですけど、クジに当たったら、それは私にやれという天命なんだろうなと思って覚悟を決めます。

当たるはずがないと思っていたクジが当たってしまったことで、多角的な視点を得たと言う山下さん。最後に、ご実家のお話を聴かせてもらいたい。

家族には裁判終わってから話しました。母はなんのことかようわからんっていう感じで(笑)、姉は驚いてました。実は、この年(裁判員をやった2017年)の6月に父を亡くしているんですね。父は、社会学を教えていたので、興味持っただろうなって思うことはあります。裁判員やったって言ったらなんて言うかな?

「お前は、いつも決めた後に言う!」と、呆れられていたお父様にはもう報告できない。それでも、裁判員経験から得られたものを胸に、山下さんは今日も羽田空港へ向かう。得られたものの最たる存在として、同じ非日常の時間を過ごした小野さんを挙げる。

なんだろう? 波長が合うんですよね。ホッと一息できる癒しタイムです(笑)。

(2025年5月29日インタビュー)

【関連記事:連載「裁判員のはらの中──もうひとつの裁判員物語」】

・第7回 誕生日ばってん裁判員(末﨑賢二さん)

・第8回 それはそれ、これはこれ(濱清次さん)

・第9回 コロンボの思考(大木春男さん)

(2025年10月15日公開)