アイツがアイツが──公判

認めている事件とはいえ、共犯者もいて様々な証拠や証人が法廷に出てきた。

実際に被害者を殺害したロープが出てきました。それから遺体の写真も。裁判長から、「見たくなければ見なくてもいいですよ」って言われて、ずっと横向いて目を背けていた人もいたな。私? もちろん見ましたよ。ショックなんか全然ないよ。アメリカで銃殺死体を2つくらい見ているし、夢に出てくるようなこともなかったよ。

真実から目を背けるべきじゃないと思いますよ。(裁判員は)そういう立場だと思います。現物を見なければまずいんじゃないかな?

強い。精神的なタフさは、それまでの人生で身についたものだろう。昨今の刺激証拠イラスト化に対する当事者目線での指摘もまた正論だ。

証人尋問では、主犯となる共犯者や被害者の姉が証言台に立った。主犯は、後の裁判員裁判で無期懲役判決(東京地判平24・9・28)を受け、最高裁で確定している。

主犯は、否定ばかりしていましたよ。やったことはしょうがないんだけど、刑を軽くしてもらおうと、(被告人を指して)これはアイツがやったんだって。(被害者を絞め殺した)ロープはアイツが買ってきた。警察を呼んで遺書があるって証言したのもアイツ、保険会社とやりとりしたのもアイツって感じで。(被告人は)下を向いてましたね。強く言う性格じゃないし、主犯のほうが立場的に上だった。

被害者のお姉さんは、涙ながらに「(被害者は)今まで職を転々としてきたけど、やっと決まったと喜んでいたのに、まさか殺されるために雇用されるとは思っていなかった。どうか重い刑にしてください」って、当然の怒りだと思います。

殺されるための雇用、それも命の値段はたったの2,000万円とは、怒り以外の感情があるのだろうか。そして、裁判員からの質問は被告人に集中した。ここで、田中さんから興味深い裏話を聴かせてもらった。

評議室で、「どんな質問がしたいですか?」と裁判長から聞かれて、質問が複数ある人から質問事項を分けてもらって、何も言わない人に割り振るんです。「○番さんもぜひ質問してみてください」って感じで。みんなに均等に質問させるようにして法廷で当てるから、勝手に手を挙げてというのはできなかった。

私は、「ロープをどこで買ったのですか? いくらくらいだったのですか? そんな細いロープで人を殺せるのですか?」って、そんなことを聞いた。証拠で見たロープがそんなに太くなかったんですよ。首を吊っても体重で切れちゃいそうなくらい。

質問を預かる裁判員本人も、「私もそう思うから聞いてみます」と納得していたそうだが、珍しい事例を聴いた。一方で、田中さんの率直な疑問はご明察の一言だ。事件発覚までの間、警察も保険会社も疑問を抱くことなく、保険金は支払われていた。

公判の終盤、検察官から懲役25年の論告求刑、弁護人からは情状酌量を求める最終弁論があり結審した。

反省の度合い──評議〜判決

翌日、判決公判に向けた議論が朝から始まった。

被告人には前科があったんだけど、評議の最初に裁判長から、「前科は終わっているから、今回は考慮に入れないで」と言われたの。それで、「最初は、皆さんどういうふうにお考えですか? まずは自分の考えを言ってください」ということで、(懲役何年が妥当かとその理由を)付箋紙に書いてホワイトボードに貼っていくということをやり始めたわけ。たしか最初は、一番重くて死刑、軽くて(懲役)18年。

死刑から(懲役)18年がスタートラインでえらい違いだなって思ったよ。理由も、人を殺したらやっぱり死刑だと思うとか、従犯だしこれだけ反省しているなど様々。それはそれでいったん受け止めて、この時はこうでしたよねって、もう一回復習しましょうって記録を確認して、忘れた部分もあるでしょうし、もう一回みんなの意見を合わせましょう。それで、もう一回自分の意見を出していきましょうって、ずっとそれの繰り返しでしたよ。

途中でやっぱり違ってましたって訂正も自由で、死刑意見だった方なんかは、「そうか、そういうこともありましたね」って軟化して(笑)。

被告人の前科の取り扱いを評議の最初に説示できる裁判長が素晴らしい。判断者としてのフェアな姿勢は尊敬に値する。何度となく繰り返される模擬投票に、本当に疲れたと田中さんは言う。一方で、繰り返される議論の中で、こんな風にも感じていたそうだ。

「私は、こういうふうに理解してましたよ」という意見に、「いや、そこは私はこういうふうに理解していました」というようなやりとりを見ていて、見解の相違というか、生まれも育ちも全部違う老若男女で見かたがずいぶん違うなって思った。こんだけ意見が違うんだなってすごい勉強になった。

最後のほうは、(まったく意見を言わなかった裁判員も)「やっぱり反省の度合いが強いから、そんなに悪い人とは思いませんでした」って言ってた。被告人は、初めから反省の姿勢が強くて、(被害者の)お姉さんが出てきたときに、涙を流していたし、最後(結審時)の意見陳述でも、「申し訳ありませんでした」とひたすら頭を下げていた。被害者のお姉さんに謝罪の手紙もずいぶん書いていて、裁判長も「非常に反省をなさっていたと思います」って言ってた。

見かたの違う者同士が一つの事柄について真剣に議論することを、「これぞ民主主義」と田中さんは表している。

それでも、朝から始めた評議は答えにたどり着けないまま夕方17時近くになってきた。そこで、とっておきのように裁判長が量刑検索システムを出してきた。

「皆さんお疲れのようなので、実はこういうのがあるんですよ」って出てきたの。前年比発想ではないけれど、終盤のある程度みんなの意見が膠着している時に、今までの似た事例として5件くらいのデータが出てきて、それでみんなが「あーそうなんだ!」てなって、そこからまたあーだこーだと19時くらいまでやったんですよ。

裁判長が「17時になりましたけどどうします?」って。でも、納得してないからやりましょうよって裁判員たちから言って、「だって最初に納得するまでやりましょうって、裁判長が言ったじゃないですか」って(笑)。

過去の判例を参考にすることを前年比という捉え方をするあたりが商売人らしい視点で面白い。それに裁判長が提示したタイミングも絶妙だったのかもしれない。そして、その裁判長に返ってくるブーメランは一興だ。

延長戦に入った評議だが、そこからは紛糾せずに懲役20年という結論に行き着いた。

一番効いたのは量刑データベース(量刑検索システム)だった。でも、1年2年の差はなんだろうっていうのは自分でもわからない。これがね、(懲役)22年とか18年だったらどうなんだろう? という差がわからないんですよ。

もしも、議論の最初に(過去の判例が)出ていたら、それに引きずられていた可能性がありますね。経験がないから、同じような事件でこういう判例がありますって言われたら、やっぱりそうなんだってなると思う。

量刑検索システムの活用をどのタイミングですべきか、裁判官にとって悩みの種の1つである。少なくとも、今回のタイミングは評価されたようだ。全員が納得したという結論を翌日の判決公判で被告人に言い渡した。

被告人は下を向いていたけど、もうそれで納得したみたいな感じでしたよ。傍聴席はザワザワしてました。

ちょっと無理──裁判後

とにかく疲れた。頭だけがうわぁーってなってて、身体は疲れていないんだけど、頭は集中しているからのぼせちゃって……。

終わった後、評議室で裁判長の法衣を着てみたいと冗談まじりに言ったら、裁判長が(法服を)脱いで私に着せてくれたんですよ。そのうえ記念に写真まで撮ってもらって。そうしたら他のみんながそれに続いて(法服を着て)写真を撮ってた(笑)。

脳だけが疲れる感覚は私も覚えている。人の人生を左右する経験とはそのくらいの負荷があっても不思議ではない。そして、公正さの象徴である何色にも染まらない黒の法服。権威ではなく謙虚な心で纏いたい。

いずれにしても、無事に裁判員経験者となった田中さん。周囲からは興味本位であれこれ聞かれた。そんな中、ウォーキング仲間である会社の元後輩だけは、田中さんの話を真摯に受け止めた。

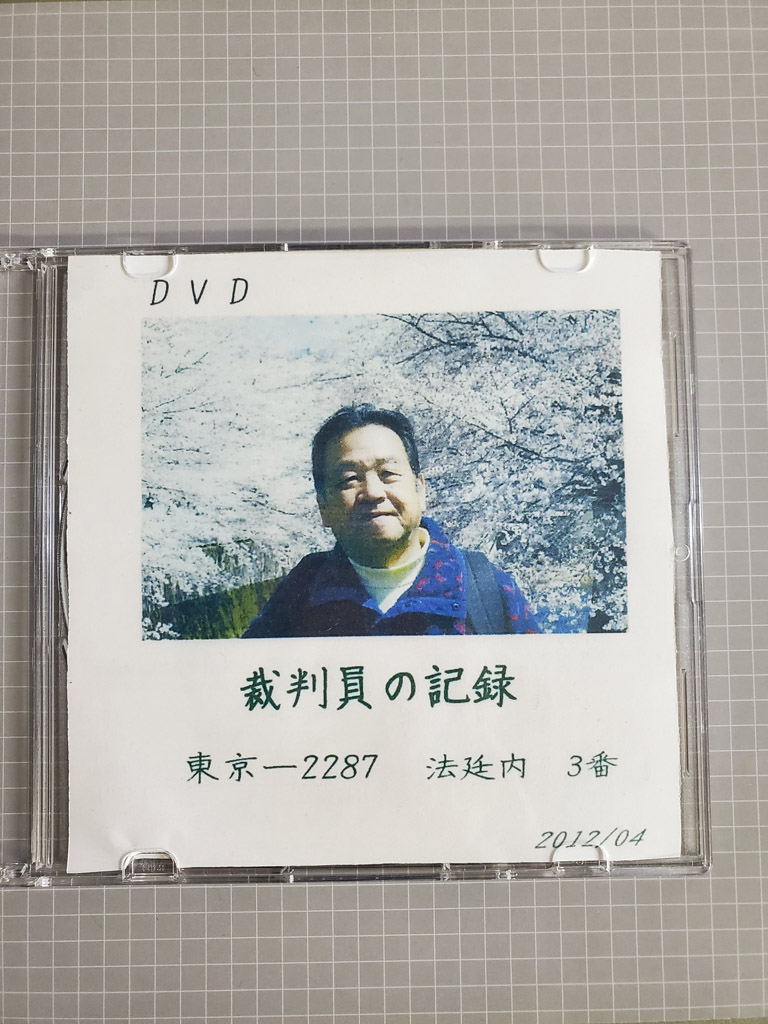

歩きながら、裁判員やってさって言ったら、「どんな内容なんですか?」って聞かれたから話したら、「それ、みんなのためにDVD作りましょうよ」って。「みんな知りたいと思うし、田中さんの記録にもなりますよ」って言われて、じゃ作ろうかってなって、その人が機材から写真まで全部やってくれた。守秘義務? 公判中に裁判長から説明されていて、理解していたから不安はなかったよ。

今は亡き元後輩が製作してくれたDVDは私もいただいた。このインタビューに負けないくらいアットホームな雰囲気の中、田中さんの経験談が記録された貴重なものだ。法服を纏う写真とともに笑顔の田中さんが納まる。

それでは、あらためて法律家について率直な意見を聴いてみたい。

それまでは(裁判のことを)よく知らなかったんです。ただ検察官がいて弁護人がいてくらいしかわからなかったけど、役割分担がよくわかったよ。検察官は、証拠に基づいて活動する。弁護人は、被告人の立場に立って、いかに罪を軽くするかってことなんじゃないかな。

裁判官は、法律のプロだけど、法律に詳しいだけで一般常識がない所もあるなって思いました。例えば、流通業の話をしたってわからないわけですよ。民間企業かなんかで経験させたほうがいいと思うよ。百貨店や銀行、海外などね。あと最初に、我々と変わらない人間だから言葉遣いや態度に気をつけましょうって言いながら、被告人にしゃべっている様子を見ていて、ちょっと下に見ているなって感じた。

被告人に対する態度への苦言は裁判長ではなく、陪席裁判官に向けてのものらしい。そして、サービス業を中心に民間企業への出向は斬新かもしれない。せめて研修への参加くらいはあってもよいと賛同する。

冒頭に書いたとおり、田中さんは放火という犯罪の被害者でもある。今回の経験から犯罪というものへの見かたに変化は生じたのだろうか。

厳しいよ。でも、今回(の被告人)はとても反省しているなっていう面が強かったから。それに、それ(犯罪)をする事情っていうのがあって……。犯罪そのものはとんでもないことだと思っているよ。

放火犯が捕まっていないから事情がわからないんだよね。恨みがあるのか、単に愉快犯なのかわからない。

相手が見えないからいろいろと想像してしまい、犯人=モンスターというイメージを抱きやすくなる。放火犯への畏怖の念と怒りの感情が田中さんの中で交錯する。他方、LJCCの活動で刑事施設をいくつも見学した。

刑務所で更生して出てくるんだろうけど、それを受け入れる社会がなかなか……。まだ難しいなって感じる。例えば、放火犯が捕まって受刑して出所してきても、受け入れるかと言われると、僕はちょっと無理かな。身近には居てほしくないな。

被告人は、判決時の様子から更生していると思うな。この方は大丈夫だと思うよ。

本当に飾り気のない正直な気持ちなのだろう。こういう人こそが裁判員をやる意義があるのだとあらためて思った。裁判員当時は60代、傘寿を目前にした今、もう一度裁判員の機会に恵まれたらどうだろうか。

誰かがやらなければいけないのならやるよ。ただ、体力的に心配ではあるから、補充裁判員に代わってもらってもいいかな(笑)。1回経験して、とてもためになったし、補充の役割もわかったから。

たとえ死刑事案だったとしても「もちろん」と答える田中さん。冒頭で触れたが、死刑には肯定的な意見なのだが、「死刑執行停止の要請書」(2024年5月提出)には署名された。その理由は、「冤罪の問題」だそうだ。

実は、田中さんに法服を纏わせた裁判長は、その後に袴田事件の再審開始決定と同時に死刑の執行停止と釈放を命じた村山浩昭元判事だった(静岡地判平26・3・27LEX/DB25503209)。なるほど、今回の裁判員裁判の中での公正な姿勢の数々、振り返れば認めている事件なのに無罪推定の説示を丁寧に行った点など、納得できる場面がたくさんある。この時の裁判長の信念は確かに田中さんにも届いていた。

(2025年1月21日インタビュー)

【関連記事:連載「裁判員のはらの中──もうひとつの裁判員物語」】

・第2回 よそよそしい4日間(味香興郎さん)

・第3回 許せない罪(西澤雅子さん)

・第4回 私たちには優しい裁判長(吉中宏子さん)

(2025年05月14日公開)