2025年3月4日、東京高等裁判所にて大藪大麻裁判の控訴審判決が下された(裁判長:田邊三保子)。控訴棄却であった。このため被告人の大藪龍二郎さんと弁護団は、上告手続をとった。大麻所持罪(大麻取締法24条の2第1項)の無罪を争う本件は、最高裁判所(第二小法廷)へと闘いの舞台を移した。

上告趣意書の提出

弁護団は、2025年6月10日に上告趣意書と意見書を提出した。以下の5点の主張を行っている。①大麻および大麻使用者に対する偏見に基づく差別的法執行、②「大麻の有害性」に関する判例を変更すべきであること、③大麻取締法1条の解釈適用の誤りによる憲法違反、④大麻取締法24条の2の解釈適用の誤りによる憲法違反、⑤甚だしい量刑不当であり残虐な刑罰にあたること、である。

①では、服装に基づく差別的捜査や、次項で述べる傍聴に際しての厳格な身体・荷物検査、弁論再開請求の却下への言及があった。②の「有害性」は「最大の争点」とされ、統計に基づく研究や、(旧)大麻取締法の立法経緯などをふまえて、判例を変更すべきであるとの主張がなされた。③および④では、法改定や世界情勢をふまえ、同法が目指すべき目的や、精神安定のための大麻使用(なお、本件は法改定前に発生しているため、大麻所持罪で起訴されている)が社会的に相当といえるかなどを論点として、憲法違反を主張する。最後に⑤は、本件被告人が置かれた具体的な状況を指摘したうえで、懲役刑を科すことは過酷である旨を述べる。

そして同年7月4日、「日本の大麻政策の再評価に関する共同声明」を公表した。同声明は、米国人医師で、西洋医学だけに頼らない「統合医療」の提唱者であるアンドリュー・ワイル博士をはじめとする、大麻の活用を推進する医師や研究者などによるものだ。

多くの薬に比べて大麻は有効量と中毒量の差が大きく、経口摂取による致死量を確立できないこと、基本的に副作用は軽度かつ一時的であること、そして、これらの科学的根拠に基づかない大麻の禁止は、大麻がもたらす、繊維、食品、医薬品、嗜好品などとしての恩恵を制限していると指摘する。

控訴審の経緯——不適切な訴訟指揮

さて、以下では控訴審の判決公判を振り返る(第一審の経過についてはこちらを参照)。

大藪大麻裁判ではこれまで、大藪さんと傍聴人に対して厳格な身体・荷物検査が行われてきた。このことについて弁護側は、被告人の防禦権行使を萎縮させ、傍聴人による裁判の監視機能を減じるものであり不適切であった、と主張した。

加えて、弁護側請求証拠がすべて却下され、10分ほどで審理が終了した控訴審第1回公判をうけて、弁論再開を請求してきた。ところが、本公判でその請求は却下となり、判決の言渡しに至った。

これらの訴訟指揮をふまえ、弁護側は、公正でない裁判をする可能性があるとして、裁判官の忌避を申し立てた(刑訴法21条、22条)。しかしながら、裁判官は弁護人の申立てを簡易却下(刑訴法24条)した。

控訴審の判断——「みだりに」は何を意味するのか

弁護側は控訴趣意書にて、本件への(旧)大麻取締法適用の違憲性および条約違反性につき、以下のとおり主張した。すなわち、大藪さんは①自身のパニック障害を緩和し創作活動への支障を防ぐ理由で使用するために、②少量の大麻を所持していたにすぎず、質と量のいずれにおいても可罰的違法性が認められない(「みだりに」所持、にあたらない)とする。なお、その背景には、立法過程の正当性や判例で「公知の事実」とされた大麻の「有害性」などへの疑念がある。

これらの主張に対して控訴審は、少量であること、および創作活動目的であることにより、大麻所持を正当化することはできず、「医師に処方されてもいない大麻の所持を治療目的の所持として正当化することもできない」とした。

「有害性」については、大麻規制検討小委員会(厚生労働省・2022年5月〜同年10月)のとりまとめを引き合いに出して、「依存性」があることや、記憶および認知への「障害」、「精神障害」を及ぼすことは「公表されている公知の事実である」とした(上記のほかにも複数の論点〔控訴審第1回公判の記事を参照〕がある。詳細は、控訴審判決書を参照)。

いつの間にか「公知の事実」ができあがる

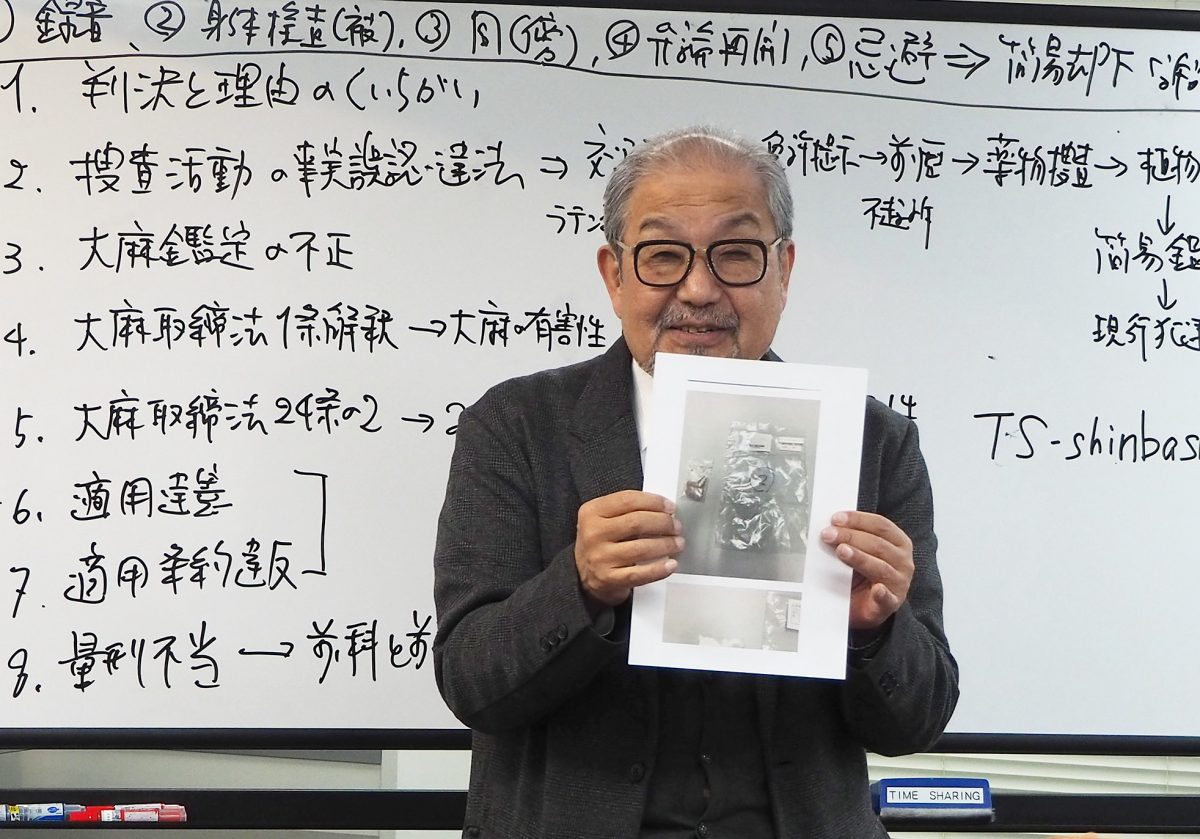

控訴審を振り返り、主任弁護人の石塚伸一弁護士は、「最高裁では大麻の『有害性』や捜査の違法性だけでなく、傍聴に際しての身体検査など裁判のあり方を問うものにもなるだろう」と、大藪大麻裁判の今後について述べた。

丸井英弘弁護士は、「検察官には実質的処罰根拠を立証する責任がある」(控訴趣意書より)のに、検察は大麻の有害性について立証していないと指摘し、「これでは裁判にならない」と強調した。

大藪さんは、「あいまいな文言の勝手な解釈をそのままにしていると、何でもありになって、いつの間にか『公知の事実』になってしまう」と危機感を示した。そして、そのことを多くの人に気づいてほしいと言う。

大麻が心身にもたらす、個別具体的な影響の有無やその内容を明らかにすることは、もちろん重要であろう。だが、そもそも健康とは何だろうか、治療とは何だろうか。大麻規制のあり方を問うことは、上記のような根本的な問いに向き合うことも意味するのではないだろうか。

なお、上告趣意書、共同声明、控訴審判決書のほか、大藪大麻裁判に関する資料は、「大藪大麻裁判アーカイブ」で、無料で閲覧できる。

関連書籍は以下のとおり。大麻草については、長吉秀夫『あたらしい大麻入門』(幻冬舎、2025年)が詳しい。大麻政策については石塚伸一ほか編著『大麻使用は犯罪か?——大麻政策とダイバーシティ』(現代人文社、2022年)、大麻規制の歴史については本サイトでの連載「大麻使用を新たに罰する改正法の仕組みと問題点」が参考になる。

(お)

(2025年07月17日公開)