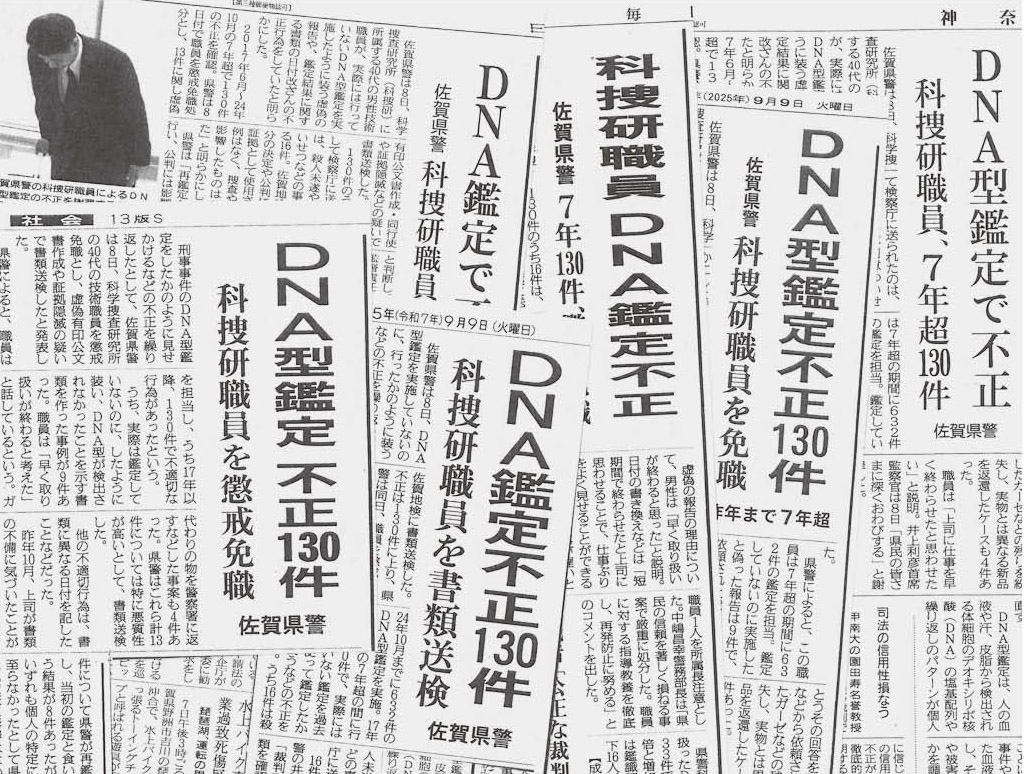

全国紙は、9月9日付けの朝刊で、佐賀県警科捜研の技術職員のDNA鑑定における不正行為について、一斉に報じた。

それによれば、職員は2012年4月に採用されて、2024年10月までに632件のDNA鑑定を実施したが、2017年6月から2024年10月までの7年余りの間に行った130件で不正行為があった。この不正行為に対して、佐賀県弁護士会(会長:出口聡一郎)は、9月9日、「佐賀県警科捜研技術職員によるDNA型鑑定での不正行為に対し最大限の非難をするとともに、不正行為の詳細と調査結果を開示し、第三者による調査を求める」とする会長声明を公表した。さらに22日、同弁護士会は記者会見を開き、警察に対してこれまでの調査結果の詳細を公開し、第三者委員会を設置して再検証するよう求めた。

不正行為の具体的な内容は、RKB毎日放送が9月13日14時に配信した記事が詳しいので、それに基き、今回の不正行為について、元京都府警察本部刑事部科学捜査研究所の主席研究員であり、現在立命館大学上席研究員である平岡義博さんに聞いた。

まず、RKB毎日放送の記事の一部を掲載する。

■鑑定結果のねつ造や数値の改ざん……不正130件の内容

佐賀県警が発表した不正130件の内訳は以下のとおり。(文中の「試料」とは、血液や髪の毛、唾液体液など)

① DNA型鑑定結果をねつ造 9件

本来の事件の試料(サンプル)でDNA型鑑定を実施せず、過去の別の事件などの試料を使用するなどして、 鑑定を実施したかのように装った

② 残った試料のすり替え 4件

DNA型鑑定後は、鑑定を依頼した警察署などに、残った試料を返還しなければならない。男性職員は、試料がしみ込んだガーゼなどを廃棄・紛失したことから、別の新品のガーゼなどとすり替えて返還した

③ 日時を改ざん 62件

DNA型鑑定の作業経過を記載するワークシートについて、日時を改ざんした

④ 計測結果の数値を改ざん 7件

DNA濃度の計測結果について、実際とは異なる数値を記入

⑤ 分析結果の波形を改ざん 37件

DNA型検査の分析結果について、試料反応の波形を別の結果を流用して改ざん

⑥ そのほか 11件

・試料の残りを依頼元へ返還しなかった

・鑑定結果が出たのに再度不必要な鑑定を行い試料を使った、など

Q1 この不正行為について、ニュースで聞いたとき、何を思いましたか。とくに、7年余りも発覚しなかったのはなぜでしょうか。

平岡 「起るべくして起こった」「佐賀だけの問題ではない」というのが正直な感想です。このような不祥事が長年、伏せられていた原因は「エラーは絶対犯してはならない」という警察文化にあると考えます。「人間は誰もが失敗を犯すこと」を認めないため、不祥事が発生すると隠ぺいする方向に進んでしまう。失敗から学ぶどころか失敗で信頼を失う結果になっています。

Q2 RKBの記事について、どう思われますか。全体としての印象とそういうことができるものでしょうか。

平岡 今回の捏造・改ざん・盗用(流用)はすべて研究者の不正行為であり、その多さと深刻さに驚きます。DNA型検査の分析結果について「試料反応の波形を別の結果を流用して改ざん」との報道が「DNAタイピングで得られるエレクトロフェログラムを改ざんした」ということならば、裁判でエレクトロフェログラムが開示されても、これを信用することができないことになり、DNA型資料の証拠としての判断はより厳密にならざるを得ないと思います。

Q3 科捜研は、何をしているところですか。

平岡 科捜研の正式名称は科学捜査研究所で、「科捜研の女」というテレビドラマで知られていますが、都道府県警察に所属している機関です。この科捜研では、警察の捜査に関する物的資料を科学的方法により鑑定(分析と解釈)し、捜査情報を提供するとともに裁判における科学的証拠を提供します。また、科捜研の心理科では被疑者(ケースによっては事件関係者)のポリグラフ検査を実施し、捜査情報を提供しています。

なお、似たような名前の研究所として「科警研」があります。科学警察研究所の略称で、警察庁の附属機関です。生物学、医学、化学、薬学、物理学、農学、工学、社会学、教育学、心理学等の専門的知識・技術を有する研究職員が所属していて、科学捜査についての研究・実験と、これらを応用する鑑定・検査、犯罪の防止などについての研究・実験など行っています。また、都道府県警察から鑑定嘱託を受けることもあり、都道府県警察の鑑定技術職員に対して研修・指導を行っています。

Q4 科捜研の技術職員は、どういう形でなるのでしょうか。

平岡 各自治体にもよりますが、京都府警察では化学科と物理科は京都府職員採用(上級)試験により選考され、その中から警察本部に任用されます。その他の科にあっては自治体によって専門科目の採用区分がないため、警察本部独自の試験が実施され選抜されます。場合によっては警察官の配転希望により異動してくることがあります。このような警察官が鑑定業務に従事するには「科警研の法科学研修所で一定の履修を済ませば差し支えない」と科警研はしています。

Q5 科捜研での鑑定の手順はどうなっているのでしょうか。鑑定試料の収集段階から鑑定書(報告書)を作るまで。DNA鑑定を例にお願いします。

平岡 日本の科捜研・科警研は、世界標準のISO17025(試験所認定)が未だ認証されていませんが、DNA型鑑定については警察庁通達で基本的な手順などが定められています。科警研において一定の教養をうけた上で能力試験を実施され、合格すれば認定書が授与され鑑定できるシステムになっています。

一般的な鑑定資料の採取とDNA型鑑定の流れは次の通りです。

〈現場資料採取〉

鑑定資料は鑑識課(係)の警察官が発見・採取する。この際、自らの生体資料(唾液・毛髪・皮膚片など)が現場に脱落・混入しないよう防護具を着装し作業→資料を発見すれば、現場責任者(機動鑑識隊長など)に報告し、位置関係・時間などを記録、写真撮影後、立会人の確認を得て最適な方法で採取→採取資料は、適切な保管容器に密閉し、ラベルを付す(資料の名称・採取日時・採取者名など)。

〈鑑定〉

持ち込まれた鑑定嘱託書と鑑定資料を確認→収受簿に記録→担当者に説明し鑑定→写真撮影→資料の状態観察(形態・色調・重量/容量など)→生体資料の種別検査(人血/獣血、精子、精液、膣液、唾液、皮膚、汗、尿)→検査試料をクリーンルームへ→タンパク分解酵素で処理→DNA抽出装置→検査試料と増幅試薬混合→PCR装置でDNA増幅→増幅産物確認装置→分離・濃縮→フラグメントアナライザーでDNA型分析→データ解析→エレクトロフェログラム印刷→各座位のDNA型を「DNA型検査結果表」に記載→鑑定書に添付。エレクトロフェログラムは開示請求があれば提出。

Q6 通常、鑑定は一人で行うものですか。

平岡 基本的には一人で実施します。新入職員では一定期間、上席者が連名で鑑定書を作成します。捜査本部事件など鑑定資料が多い場合は、複数人で鑑定します。

Q7 佐賀県警科捜研の不正行為について、なぜそういうことが起こってしまったと考えますか。

平岡 以下の3点が考えられます。①科捜研職員の増員の難しさ、②鑑定職員の能力・倫理不足、③組織的要因です。

① 科捜研職員の増員の難しさ

増加するDNA型鑑定に対し、小規模県では鑑定職員が少なくオーバーワークになった可能性があります(警察職員の人員枠があり、一般(技術)職員を増員すれば司法職員を削らなければならない、という理由でかなり困難)。

② 鑑定職員の能力・倫理不足

鑑定者の研究や鑑定の不正を防止するために、アメリカには鑑定職員の倫理綱領があります。日本でも、日本法医学会が2013年に倫理綱領を制定して、捏造・改ざんなどの不正行為をせず、中立・公正・誠実に行動する法医学者の責任について明記しています。科警研は2017年に「科学警察研究所における研究不正行為への対応に関する規則」という研究に関する倫理綱領を制定していますが、科警研並びに科捜研には鑑定に関する倫理綱領がありません。この点で、鑑定職員の能力・倫理不足が懸念されます(『日本の法科学が科学であるために──改革に向けた提言』〔現代人文社、2021年〕93頁以下)。

③ 組織的要因

1)鑑定システムの欠陥

鑑定嘱託は、本部警察主管課長や警察署長から科捜研所長あてに嘱託され、これを科捜研所長の命令によって担当科の担当職員が鑑定します(担当分野に応じ調査官や科長が采配)。鑑定が終了すれば鑑定書を作成し上席者が順次決裁し最終的には所長が決裁します。この過程を経て所長名で依頼先所属長あての送付状が添付され送付されます。

しかし公判などでの証人出廷や、問題が発生した場合の責任はすべて鑑定した担当者が負うことになります。つまり入口では組織として受理する「機関鑑定」の形式をとりますが、出口以降は担当者が責任を負う「個人鑑定」となります。

一方、アメリカでは、研究所組織として責任を負っています。鑑定書について上席者が審査し、もし鑑定担当者と意見が異なる場合はランク上位の技術指導者が裁定します。証人出廷はランク上位の研究員が担当し、鑑定不正などで研究所のプロトコルに違反した場合は辞職を勧告する場合があります(ニューヨーク市DNA研究所の例)。

2)警察内の研究所

捜査本部事件など重要な事件では、捜査幹部から鑑定内容や結果に対する指示や意向が示されることがあります。検察官からも「相談」という形で同様なことがあり、検察官の警察への指揮権は鑑定職員も例外ではないことを示しています。

このような圧力やバイアスは、科学鑑定の中立性に影響することから、海外の法科学研究所のように訴追機関から独立することが求められます。

Q8 佐賀県警は不正の原因について内部調査で済まそうとしていますが、佐賀県弁護士会の会長声明が求めている第三者による原因究明は必要ないでしょうか。

平岡 今回の事案の最も大きな問題は、警察の事後処理の在り方です。「130件のうち16件が証拠採用」であったが捜査や公判に「影響はなかった」と済ませた点です。

私自身は、この16件が一つでも有罪だったならば再鑑定を含め検証する必要があり、当該鑑定職員が過去に鑑定したすべてについても第三者による検証を要すると考えます。

アメリカのヒューストン市では、鑑定不正があった場合、法科学委員会が問題鑑定を行った職員の鑑定を遡って洗い直し、検察官や裁判官らが不正鑑定により誤って有罪とされ服役した受刑者を救済する活動を行っています(2017年秋のヒューストン市法科学委員会視察)。

Q9 こうした不正行為をチェックする方法、防止する方法はあるのでしょうか、体制としてはどんなことが考えられますか。

平岡 ①司法事故調査委員会の設置と検証、②科警研・科捜研の再編の2つが重要です。

不正鑑定に限らず誤判決も含め、司法事故調査委員会のような第三者委員会を設置して検証し再発防止を図ること。

規模の小さい自治体は警察予算と鑑定職員が少なく業務過多になりやすい一方、科警研は予算・優秀な研究者に恵まれるが研究が主体であることから鑑定実務に欠けることが指摘できます(韓国や台湾の国立法科学研究所は鑑定実務も実施)。事件が広域化・国際化、科学捜査化・デジタル化する今日の情勢に対応するためにも、現在の科警研と47の科捜研を6~7のブロックに分け再編しISO認証をうけること。

今回の不正鑑定について、9月29日、佐賀県警の福田英之本部長は定例会見で「警察活動への信頼を大きく損なうものであり、責任者として深くおわび申し上げます」と改めて陳謝した。しかし、これまでの県警の調査を踏まえて「捜査や公判に影響はなかった」などとして、佐賀県弁護士会が求めているような第三者委員会によるさらなる調査の必要性はないとの認識を示した。そのうえで、警察内部のチェック機能に要因があったとして、上司による鑑定の立会いの徹底や、研究員の増員など再発防止策を明らかにした。

しかし、このような弥縫策で根本的な原因究明と再発防止策がとれているとは思われない。

平岡義博(ひらおか・よしひろ)

現在、立命館大学上席研究員。元京都府警察本部刑事部科学捜査研究所主席研究員。1976年名古屋工業大学大学院研究科分析化学専攻修士課程修了、1977年京都府警察本部刑事部科学捜査研究所に入所。2011年同研究所を定年退職。主な著作に、『形態比較鑑定の科学的有効性の確保──刑事裁判における法科学強化のための米国大統領諮問委員会レポート』(米国・科学と技術に関する大統領諮問委員会著、邦訳、現代人文社、2024年)、『日本の法科学が科学であるために──改革に向けた提言』(編著、現代人文社、2021年)などがある。

(2025年09月29日公開)