再審(裁判のやり直し)制度を拡充するための刑事訴訟法改正を目指し、日本弁護士連合会(日弁連)は10月7日、「国会主導での再審法改正の実現を求める院内会議」を東京・永田町の衆議院第2議員会館で開いた。日弁連と連携した超党派国会議員連盟による法案(議連案)が6月に国会へ提出される一方で、法務省は制度の見直しを法制審議会(法相の諮問機関)に諮問し4月から部会で議論が進んでいる。集会では、法制審の部会委員を務める弁護士が「このままでは改正内容が骨抜きにされる」と強い危機感を表明。継続審議になっている議連案を、近く開会する臨時国会で成立させるよう訴えた。

証拠開示の規定は「現状より後退するおそれ」

法制審の議論の状況を報告したのは、刑事法(再審関係)部会委員になっている鴨志田祐美弁護士と村山浩昭弁護士。ともに日弁連の再審法改正運動を牽引してきた。議連案のポイントの①再審請求人が証拠や証拠リストの開示を求めた場合に、裁判所は原則として検察に開示命令を出すよう義務づける、②再審開始決定に対する検察の不服申立てを禁止する──を中心に説明した。

証拠開示をめぐっては、規定をつくることには概ね合意が得られているが、「開示の範囲や方法(の行方)をたいへん憂慮している」(村山氏)という。部会では、再審請求人側が提出する「新証拠」に関連する証拠だけを開示の対象にすべきだとの意見が出ており、村山氏は「新証拠を提出すること自体、極めて困難な実態が理解されていない。確定判決を支える証拠に関係するものの開示ができないことになれば、裁判官の裁量で開示を命令・勧告できる現状より後退する。重大な危険を感じている」と懸念を示した。

検察の不服申立て禁止についても「確定判決の重みを強調する委員」が多く、とくに検察官の委員は「抗告によって誤った再審開始決定が是正された例がある」などと主張しており、「一律禁止」を求めているのは日弁連の委員だけという。村山氏らは海外では不服申立てをできない国のほうが多いことを紹介するなどしているが、「法制審の答申には、まず入りそうにない」と窮状を吐露した。

鴨志田氏は「部会で私たちは極端な少数派。証拠開示や検察の抗告禁止を法制化するには、議連案を通さないとダメだ」と語気を強めた。

両氏とは別に再審法改正をめぐる情勢を報告した河井匡秀弁護士は、法制審部会での議論の問題点として、①冤罪被害者のヒアリングが短すぎる、②日弁連以外の実務家や研究者が形式的な論理に終始している、③現・元の裁判官の委員から法改正に消極的な意見が出されている──と指摘した。

日弁連の渕上玲子会長も、法制審部会の議論に対し「冤罪事件の教訓や冤罪被害者の実態を踏まえた審議がなされているとは言い難い」との受けとめを表明。「冤罪被害者を適正・迅速に救済し基本的人権の保障を全うすることこそが、再審法の理念であり法改正の原点。これに沿った法案(議連案)は提出されており、機は熟している。今こそ国会が決める時だ」と国会議員に発破をかけた。

与党と法務省の関係が壁

改正法案をまとめた「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」(約360人)の幹部からは、法制審の動向を警戒し、議連案の成立に注力する決意が示された。

議連幹事長の逢坂誠二・衆院議員(立憲民主)は、法制審に対し「再審事件を引き起こした当事者の1人かもしれない政府の側が法案をつくれば、自分たちの立場を良くする方向に持っていく疑念がある。法改正が魂のないものになりかねない」と批判した。

事務局長の井出庸生・衆院議員(自民)は、臨時国会では「現場の協議が整えばすぐに審議入りできる」との見通しを明かす一方で、議連案の国会提出に自民党が加わらなかったことを念頭に「与党と法務省の関係が壁になっている」と述べた。

集会には野党を中心に多数の国会議員が姿を見せ、約30人が「今こそ政治の出番」「何としても法改正をやり遂げたい」などと語った。

冤罪被害者が法改正の必要性を強調

冤罪被害者も集会に参加し、早期の再審法改正を訴えた。

袴田事件(1966年)でいったん確定した死刑判決が再審で覆り、1年前に無罪が確定した元プロボクサー袴田巖さん(89歳)の姉・秀子さん(92歳)は「58年間、見えない権力と闘って、やっと再審無罪になった」と切り出し、「47年7カ月間、身柄を拘束されていた巖の苦労を再審法改正につなげたい。冤罪に苦しむたくさんの方が私たちの後に続くように、国会議員の皆さんには頑張ってほしい」と望みを託した。

福井中学生殺害事件(1986年)で懲役7年の判決を受け服役したものの、今年7月に再審で無罪判決を受け確定した前川彰司さん(60歳)は「証拠開示がなければ再審開始決定はなかったかもしれない」と振り返った。さらに、2011年に出た最初の再審開始決定が検察の不服申立てを受けて取り消されたことに触れ、議連案のポイントの2点を法制化する必要性を強調した。

また、大川原化工機事件で起訴後の勾留中に胃がんを患ったものの保釈が認められず死亡した相嶋静夫さん(のちに起訴取消し)の長男は、警察が証拠を捏造した事件の問題点を説明したうえで、不正捜査をさせない対策として「収集した証拠を隠させない証拠全開示と、虚偽自白を防止するための取調べの全面可視化」を提言した。

院内集会の終了後、市民団体は議員会館前に場所を移して集会を開催。秀子さんと前川さんも参加し、改めて議連案を早期成立させるようアピールした。

◎著者プロフィール

小石勝朗(こいし・かつろう)

朝日新聞などの記者として24年間、各地で勤務した後、2011年からフリーライター。冤罪、憲法、原発、地域発電、子育て支援、地方自治などの社会問題を中心に幅広く取材し、雑誌やウェブに執筆している 。主な著作に『袴田事件 これでも死刑なのか』(現代人文社、2018年)、『地域エネルギー発電所──事業化の最前線』(共著、現代人文社、2013年)などがある。

【編集部からのお知らせ】

法制審議会─刑事法(再審関係)部会の審議内容については、審議委員の鴨志田祐美弁護士が、「冤罪(誤判)と再審法改正の最前線法制審議会─刑事法(再審関係)部会のリアル」で紹介している。

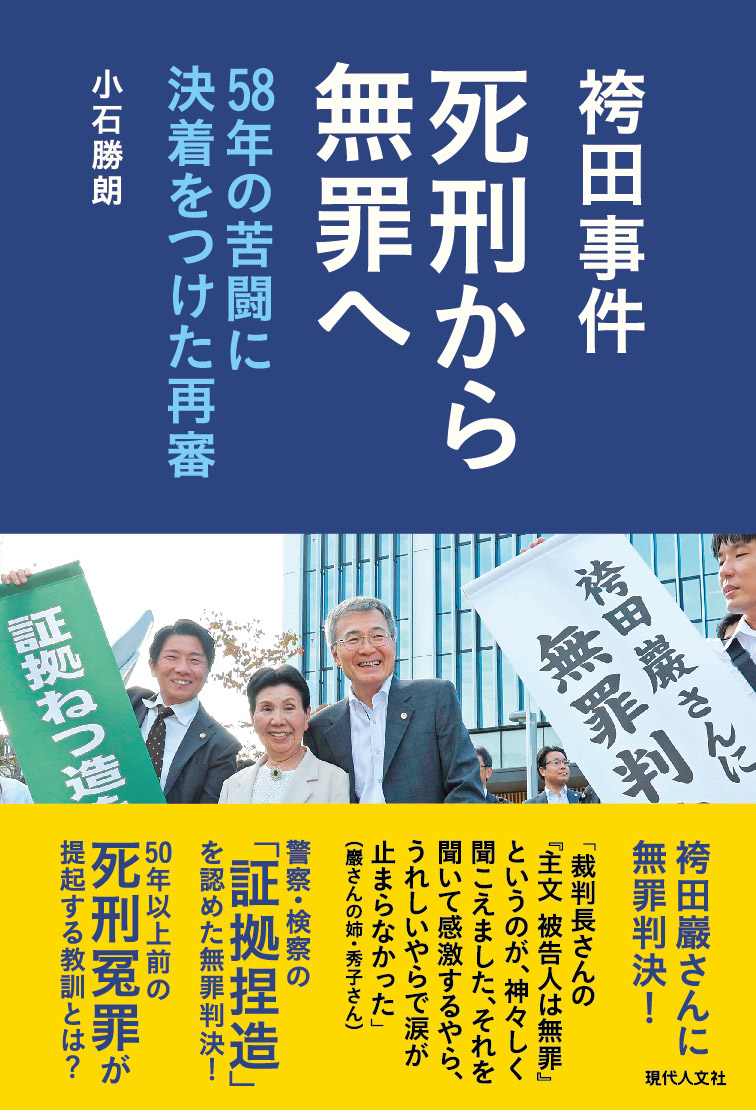

また、本サイトで連載している小石勝朗さんが、2024年10月20日に、『袴田事件 死刑から無罪へ——58年の苦闘に決着をつけた再審』(現代人文社)を出版した。9月26日の再審無罪判決まで審理を丁寧に追って、袴田再審の争点と結論が完全収録されている。

(2025年10月15日公開)