死刑執行の恐怖に対する慰謝料を重視

6億円を超える賠償請求額は、再審をめぐる国賠訴訟としては過去最高という。

重視したのは、1980年に死刑判決が確定し日々執行の恐怖に直面させられた精神的な苦痛に対する慰謝料だ。袴田さんは捜査機関の証拠捏造によって冤罪を着せられたことから、訴状は「その理不尽さに対する悔しさと死への恐怖の狭間での苦しみは察して余りある」と思いを致し、拘置所で精神障害を患ったことも勘案して1カ月あたり100万円、計3億9,900万円を請求した。

また、袴田さんは逮捕された1966年8月から静岡地裁の再審開始決定で釈放された2014年3月まで計1万7,389日間、身柄を拘束されており、それへの慰謝料を1億5,000万円、逸失利益を約1億3,300万円と算定。違法な取調べに対する慰謝料(1,000万円)も求めた。

これらから無罪判決の確定を受けて給付された刑事補償約2億1,700万円を差し引いたうえで、釈放後、再審開始が確定するまで9年間も法的に不安定な立場に置かれたことに対する慰謝料や介護費用、弁護士費用を加えて請求額の6億840万7,602円を導いた。

「何が問題でなぜ冤罪が起きたかを訴える」

「この事件はまだ何も終わっていない。何も明らかになっていない。教訓ももたらしていない」

提訴後の記者会見で、弁護団長を務める小川秀世弁護士(再審の主任弁護人)はこう切り出した。

「再審無罪判決は捜査機関による『3つの捏造』を認定したが、実は捜査段階の違法について私たちの主張をほとんど受け入れなかった。何が問題でなぜ冤罪が起きたかをはっきり訴え、きちんと教訓を残さなければならない。それに、袴田さんが受けた刑事補償は被害に比べ十分とは言えず、適切な賠償を求める必要もある」

そして、小川氏は「捜査が密室で行われ、捏造や証拠隠しなどの違法行為が自由にでき、のちの検証も不可能な『無法地帯』であることが生んだ事件。そういうことができない環境を作らなければならない」と力を込めた。

裁判所の責任認定には高いハードル

一方、裁判所の違法と責任を認定するためには「違法または不当な目的をもって裁判したなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような特別の事情があることを必要とする」との最高裁の判例(1982年)があり、ハードルは非常に高いとされる。

この点について笹森学弁護士は「裁判官は証拠を見れば偏見に基づく捜査が行われたことが分かったし、普通の思考能力を持っていれば5点の衣類の発見経緯のおかしさに疑問を持って然るべきだった。当たり前の原則に基づいた裁判をしていない」と分析した。小川氏も「裁判所は5点の衣類に『血が付いている』『犯行現場に近い場所で発見された』といった理由をつけ、根拠もないまま犯行着衣だと判断してきた。証拠の評価を誤ったのではなく、証拠もないのに認定したとしか言いようがない」と語気を強めた。

「裁判所の責任を裁判所に認めさせる難しさはあるが、袴田さんが味わった理不尽さを生じさせたのは裁判所なので、きちんと責任を取ってもらわないといけない。無罪判決後の警察と検察の検証は不十分だったし、裁判所に至っては検証さえしていない。この事件の責任は司法関係者がみんなで負うべきだと、しっかり訴えて認定させたい」(笹森氏)

「早期審理を働きかけていく」

国賠訴訟ならではの難しさもある。再審で袴田さんの弁護団は、検察の主張に合理的な疑いがあることを立証すれば足りた。しかし、国賠訴訟では袴田さんの側に立証責任があるため、たとえば再審判決が明確に謳った「5点の衣類の捏造」が同様に認められる保証はなく、より丁寧な取組みが不可欠だ。しかも、裁判所の責任追及を大きな柱にしたこともあり、被告の国の対応や裁判所の訴訟指揮によってはさらに時間がかかることも予想される。

ただ、弁護団は「袴田さんと姉の秀子さんの年齢も考えて早期審理を働きかけていく」(加藤英典弁護士)との方針を示している。小川氏も「60年近く前の事件で関係者もほとんどおらず、これまでに入手した資料を中心に審理できるので、証人尋問はあまり行われないだろう。裁判所は早期に結論を出してくれると期待している」と見通しを語った。

国賠訴訟の弁護団は9人で、全員が再審弁護団のメンバー。再審無罪判決への控訴断念を表明する際に検事総長が出した談話で名誉を毀損されたとして、袴田さんが国に対して9月に起こした別の国賠訴訟も担当している。双方の訴訟の原告である袴田さんは今も精神障害の一種である「拘禁反応」が癒えておらず、成年後見人の弁護士が法定代理人として手続に当たっている。

(「上」はこちら。)

◎著者プロフィール

小石勝朗(こいし・かつろう)

朝日新聞などの記者として24年間、各地で勤務した後、2011年からフリーライター。冤罪、憲法、原発、地域発電、子育て支援、地方自治などの社会問題を中心に幅広く取材し、雑誌やウェブに執筆している 。主な著作に『袴田事件 これでも死刑なのか』(現代人文社、2018年)、『地域エネルギー発電所──事業化の最前線』(共著、現代人文社、2013年)などがある。

【編集部からのお知らせ】

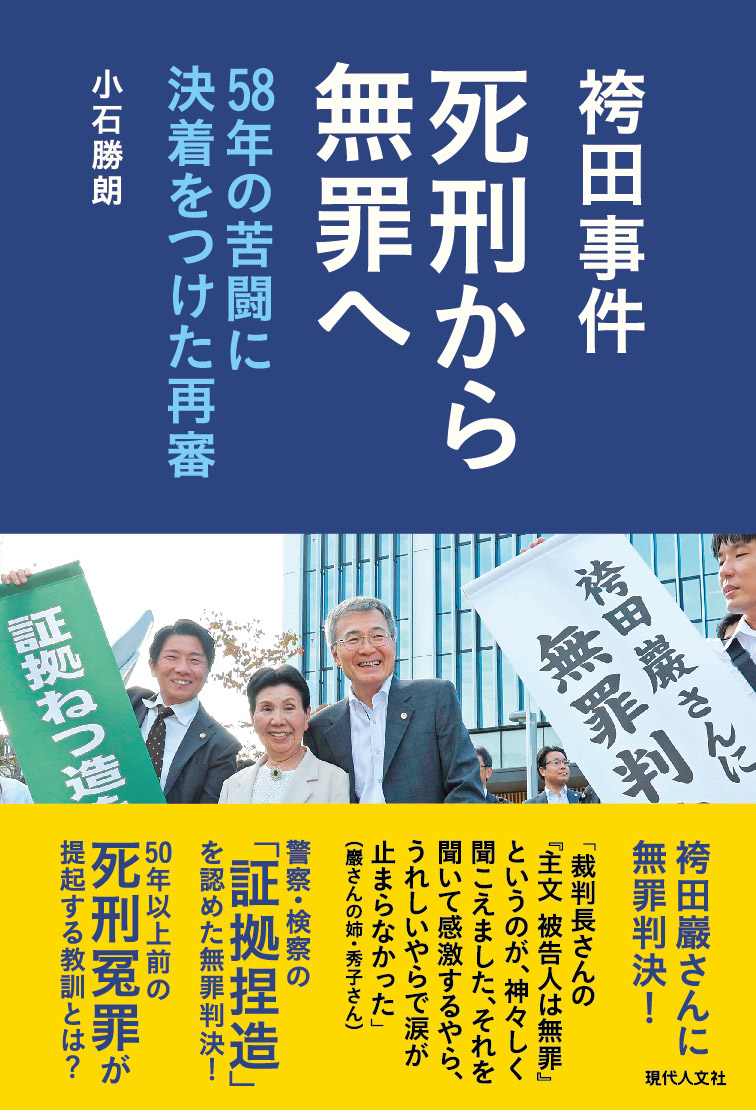

また、本サイトで連載している小石勝朗さんが、2024年10月20日に、『袴田事件 死刑から無罪へ——58年の苦闘に決着をつけた再審』(現代人文社)を出版した。9月26日の再審無罪判決まで審理を丁寧に追って、袴田再審の争点と結論が完全収録されている。

(2025年10月24日公開)